Geoff Dyer - Paris Trance

Ma che libro inutile Paris Trance. Non so nemmeno più cosa mi ha attirato verso questo volume, forse un equivoco sul nome dell'autore, forse la fiducia nell'editore (finora Instar non mi aveva mai deluso). Se ho deciso di leggerlo quest'estate, dopo anni di limbo sullo scaffale dei libri in attesa di lettura, è stato per prepararmi alla nostra vacanza francese, probabilmente a causa del titolo e del bugiardino. Di sicuro mi aspettavo qualcosa di più.

In questo romanzo si raccontano le vite di quattro tizi di cui non mi sarebbe potuto importare meno, delle loro chiacchiere a proposito di cinema e altre amenità, del loro perdere tempo da stranieri a Parigi senza nulla di interessante da comunicare. Il tutto condito con qualche scena di sesso e un sacco di buchi nei momenti potenzialmente più interessanti, con immagini potenti e retoriche gettate in faccia al lettore senza alcuno sforzo di approfondimento (il cervo sanguinante, cazzo!), e un senso di progressiva noia e irritazione man mano che si procede nella lettura.

Se mai m'è capitato di leggere un romanzo fighetto, e per romanzo fighetto intendo quel genere di libro in cui l'autore fa di tutto per convincerti di essere migliore di lettore e personaggi, forte di premesse valide solo nella sua testa (che queste siano il suo presunto talento d'autore, il contenuto imprescindibile del suo testo o la qualità della sua scrittura, è un dettaglio irrilevante al fine del risultato) sbattendosene allegramente di ogni altro aspetto del suo operato, beh… Paris Trance è quel romanzo.

Jonathan Lethem - Chronic City

L'ho già detto quanto ammiro e rispetto Jonathan Lethem? Chronic City è l'ultimo tassello in un percorso che mi pare sempre più chiaro e delineato, che parte dalla fantascienza e arriva alla ridefinizione del quotidiano, passando per il recupero della memoria e il tentativo mai concluso di riconciliare gli opposti aspetti della nostra realtà condivisa.

In Chronic City si assiste al mirabile equilibrismo di Chase Insteadman, ex ragazzo d'oro della televisione americana, preso in mezzo tra tensioni controculturali e sfoggio di potere, tra la vita di strada e quella di Park Avenue, in una città, New York, presa d'assalto da forze incomprensibli e preda di se stessa.

Jonathan Lethem cerca l'ennesima sintesi tra arte e vita, tra ideale e pratica, tra conoscenza e pregiudizio, cercando di accostarsi al potere che muove le cose senza rimanerne soffocato. E lo fa con un garbo e un'umiltà inconsueta, con una compassione per il destino dei suoi personaggi che non diventa mai patetica o paternalista, che vira anzi verso un'apparente freddezza, per rendere accessibile al lettore una zona del disastro che risulterebbe altrimenti insopportabile.

In effetti nella New York messa in scena da Jonathan Lethem mi pare riecheggi molto dello spirito catastrofico ballardiano, con una differenza fondamentale: tanto le rappresentazioni dell'autore inglese erano cliniche, glaciali e distaccate, tanto quelle dell'americano risultano emozionanti e partecipate. Come se Lethem avesse deciso di esplorare la zona dall'interno, rifiutando il ruolo di semplice osservatore, cercando come Ballard di penetrare i meccanismi del spazio interno ribaltandoli nell'architettura della città e nelle relazioni tra i suoi abitanti, ma lasciando che l'umanità randagia delle sue storie sporchi (e arricchisca!) il panorama, piuttosto che offrircene uno spaccato documentaristico scevro di ogni possibilità di redenzione.

Chronic City è un racconto sul destino della nostra civiltà, sulle contraddizioni che la mantengono al limite dal suicidio, a guardare il cielo, a riconoscere uno schema, e quindi a costruirci sopra, costi quel che costi.

Chronic City è un tentativo di sopravvivenza.

…

04 ottobre 2010

27 settembre 2010

Weird Tales in italiano?

La settimana scorsa mi è arrivata la consueta newsletter dalla Wildside Press, editore americano di Weird Tales.

Tra le altre cose riportava, non troppo evidenziata, questa succosa notizia:

"An Italian-languaged edition of Weird Tales will be appearing soon, so international readers will have another option in months to come."

Ho provato a fare una rapida ricerca in rete ma tutto tace.

Voi ne sapete qualcosa di più?

…

21 settembre 2010

Giallo vs. Fantascienza

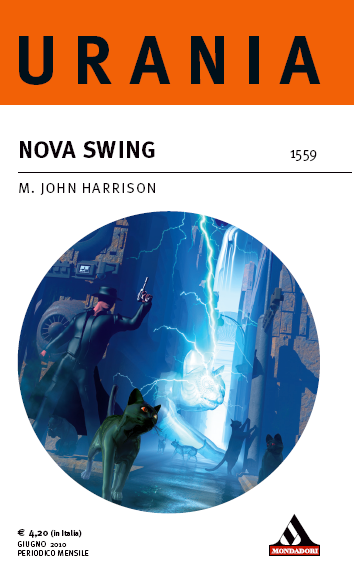

La settimana scorsa tutto il mio (poco) tempo libero dedicato alla rete se n'è andato in una lunga e accesa discussione sulla Mailing List di Fantascienza (FML) che partendo dai tagli ai romanzi pubblicati da Urania è arrivata - inevitabilmente, visto che sull'argomento non riesco a proprio a tacere - a parlare di come la rivista mondadoriano abbia contribuito a plasmare la fantascienza italiana.

Tra i vari spunti dibattuti in lista la questione "giallo vs fantascienza" merita un trattamento privilegiato, perché in effetti è l'argomento che più spesso viene evocato per respingere la mia tesi secondo cui l'ingombrante presenza di Urania in edicola ha di fatto impedito il formarsi di una nuova generazione di lettori di fantascienza frustrando ogni tentativo editoriale che si proponesse di (ri)portare il genere in libreria (per approfondire ecco i soliti link: 1, 2 e 3).

Scrive Paolo:

"Alla fantascienza manca tutto quell'hype, quella carica e massa critica che invece ha avuto il giallo. Che pure, da narrativa di genere, piena di personaggi improbabili e maggiordomi assassini, è diventato ben accetto non solo dai lettori abituali, ma pure da tutti gli editori.

Chi ha decretato il successo del /giallo/ in Italia? I lettori del giallo mondadori che chiedevano più qualità? Sandrone Dazieri, se non ricordo male un incontro da Tecla, diceva che il lettore del GM è tradizionalista come (più) di quello di Urania, e se gli proponi un qualcosa di strano, innovativo, etc, te lo tirano dietro.

Ma allora, da dove arrivano i lettori e le collane da libreria?"

Perché dunque al giallo è riuscito il salto dall'edicola alla libreria, e alla fantascienza no? Perché il genere giallo ha mantenuto, se non accresciuto, il suo parco lettori e invece noi che leggiamo fantascienza siamo una specie in via d'estinzione?

Provo si seguito ad abbozzare una risposta. Ogni ulteriore elemento è come sempre benvenuto.

Sono convinto che il successo del giallo presso il pubblico generalista dipenda da quelle caratteristiche intrinseche al genere che lo rendono lettura decisamente più accessibile di quanto succeda generalmente con qualsiasi opera fantascientifica.

Nel genere giallo il lettore ha a che fare con una realtà che non richiede nessuna particolare collaborazione da pare sua per essere compresa, un ambiente che per quanto possa essere lontano (geograficamente, socialmente, culturalmente) mantiene intatti e comprensibili la maggior parte dei riferimenti.

L'approccio del lettore ad un'opera fantascientifica è in genere decisamente più complesso. Una storia che si svolge in un'altra realtà, per quanto quest'ultima possa essere legata a quella condivisa dal lettore, lo costringendo comunque a ricalibrare i sui parametri e ad esercitare uno sforzo di comprensione maggiore del suo omologo lettore di gialli.

Altro elemento che agevola il consumo di letteratura gialla e che rende i suoi romanzi tra le letture più rilassanti e scacciapensieri - di fatto l'unica letteratura popolare sopravvissuta al nuovo millennio (insieme a quella rosa) - è l'estrema canonicità di storie, personaggi, ambienti.

Le trame caratteristiche delle storie gialle, procedendo immancabilmente verso una conclusione definitiva, che riporta ordine partendo da una situazione caotica, sono di fatto conservative e consolatorie.

Non che storie di questo tipo non siano tipiche anche di molta fantascienza. La differenza fondamentale sta però nell'impossibilità per il lettore di stabilire a priori il canone cui si rifà quella determinata storia fantascientifica.

Per aggiungere difficoltà a difficoltà si aggiunge anche il linguaggio, che per molta della fantascienza attuale è legato a doppio filo con le frange più d'avanguardia e speculative di scienza e tecnologia, che spesso necessitano di un alfabeto - o almeno di un lessico - non sempre condiviso con il lettore generalista.

Detto in altre parole, la fantascienza, al contrario del giallo, non è più letteratura popolare.

La fantascienza è diventato un genere letterario che può soddisfare solo una nicchia del pubblico dei lettori. Trattarlo, qui e ora, nel 2010, come se i suoi numi tutelari fossero ancora Asimov, per i lettori di bocca buona, e Dick, per quelli più sofisticati, significa aver perso di vista quello che il genere sta offrendo ai suoi lettori nel resto del mondo. Significa ignorare l'esistenza potenziale di un pubblico che non sa nemmeno cosa si sta perdendo. Significa soprattutto aver chiuso gli occhi al futuro, ed essere destinati per questo al suicidio editoriale.

…

Tra i vari spunti dibattuti in lista la questione "giallo vs fantascienza" merita un trattamento privilegiato, perché in effetti è l'argomento che più spesso viene evocato per respingere la mia tesi secondo cui l'ingombrante presenza di Urania in edicola ha di fatto impedito il formarsi di una nuova generazione di lettori di fantascienza frustrando ogni tentativo editoriale che si proponesse di (ri)portare il genere in libreria (per approfondire ecco i soliti link: 1, 2 e 3).

Scrive Paolo:

"Alla fantascienza manca tutto quell'hype, quella carica e massa critica che invece ha avuto il giallo. Che pure, da narrativa di genere, piena di personaggi improbabili e maggiordomi assassini, è diventato ben accetto non solo dai lettori abituali, ma pure da tutti gli editori.

Chi ha decretato il successo del /giallo/ in Italia? I lettori del giallo mondadori che chiedevano più qualità? Sandrone Dazieri, se non ricordo male un incontro da Tecla, diceva che il lettore del GM è tradizionalista come (più) di quello di Urania, e se gli proponi un qualcosa di strano, innovativo, etc, te lo tirano dietro.

Ma allora, da dove arrivano i lettori e le collane da libreria?"

Perché dunque al giallo è riuscito il salto dall'edicola alla libreria, e alla fantascienza no? Perché il genere giallo ha mantenuto, se non accresciuto, il suo parco lettori e invece noi che leggiamo fantascienza siamo una specie in via d'estinzione?

Provo si seguito ad abbozzare una risposta. Ogni ulteriore elemento è come sempre benvenuto.

Sono convinto che il successo del giallo presso il pubblico generalista dipenda da quelle caratteristiche intrinseche al genere che lo rendono lettura decisamente più accessibile di quanto succeda generalmente con qualsiasi opera fantascientifica.

Nel genere giallo il lettore ha a che fare con una realtà che non richiede nessuna particolare collaborazione da pare sua per essere compresa, un ambiente che per quanto possa essere lontano (geograficamente, socialmente, culturalmente) mantiene intatti e comprensibili la maggior parte dei riferimenti.

L'approccio del lettore ad un'opera fantascientifica è in genere decisamente più complesso. Una storia che si svolge in un'altra realtà, per quanto quest'ultima possa essere legata a quella condivisa dal lettore, lo costringendo comunque a ricalibrare i sui parametri e ad esercitare uno sforzo di comprensione maggiore del suo omologo lettore di gialli.

Altro elemento che agevola il consumo di letteratura gialla e che rende i suoi romanzi tra le letture più rilassanti e scacciapensieri - di fatto l'unica letteratura popolare sopravvissuta al nuovo millennio (insieme a quella rosa) - è l'estrema canonicità di storie, personaggi, ambienti.

Le trame caratteristiche delle storie gialle, procedendo immancabilmente verso una conclusione definitiva, che riporta ordine partendo da una situazione caotica, sono di fatto conservative e consolatorie.

Non che storie di questo tipo non siano tipiche anche di molta fantascienza. La differenza fondamentale sta però nell'impossibilità per il lettore di stabilire a priori il canone cui si rifà quella determinata storia fantascientifica.

Per aggiungere difficoltà a difficoltà si aggiunge anche il linguaggio, che per molta della fantascienza attuale è legato a doppio filo con le frange più d'avanguardia e speculative di scienza e tecnologia, che spesso necessitano di un alfabeto - o almeno di un lessico - non sempre condiviso con il lettore generalista.

Detto in altre parole, la fantascienza, al contrario del giallo, non è più letteratura popolare.

La fantascienza è diventato un genere letterario che può soddisfare solo una nicchia del pubblico dei lettori. Trattarlo, qui e ora, nel 2010, come se i suoi numi tutelari fossero ancora Asimov, per i lettori di bocca buona, e Dick, per quelli più sofisticati, significa aver perso di vista quello che il genere sta offrendo ai suoi lettori nel resto del mondo. Significa ignorare l'esistenza potenziale di un pubblico che non sa nemmeno cosa si sta perdendo. Significa soprattutto aver chiuso gli occhi al futuro, ed essere destinati per questo al suicidio editoriale.

…

14 settembre 2010

Intervallo

Avrei dovuto proseguire l'elenco delle mie letture estive. Avrei voluto parlare di qualche film visto di recente e discutere di un paio di cose che mi continuano a ritornare in mente.

Ma siamo a settembre che dal punto di vista lavorativo è il mese peggiore dell'anno. Come se non bastasse mi sono lasciato coinvolgere in una discussione su voi-sapete-cosa all'interno della Mailing List di Fantascienza.

Insomma, se capitate da queste parti alla ricerca di qualche nuovo post o per discutere di qualche lettura o semplicemente perché non avevate niente di meglio da fare, beh… portate pazienza.

Prima o poi dovrei riuscire a postare qualcosa di nuovo.

…

Ma siamo a settembre che dal punto di vista lavorativo è il mese peggiore dell'anno. Come se non bastasse mi sono lasciato coinvolgere in una discussione su voi-sapete-cosa all'interno della Mailing List di Fantascienza.

Insomma, se capitate da queste parti alla ricerca di qualche nuovo post o per discutere di qualche lettura o semplicemente perché non avevate niente di meglio da fare, beh… portate pazienza.

Prima o poi dovrei riuscire a postare qualcosa di nuovo.

…

03 settembre 2010

Letture luglio/agosto 2010 - prima parte

Terry Pratchett - Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori

Terry Pratchett è uno di quei nomi che mi perseguita da quando sono sbarcato in rete e ho potuto annusare l'aria che tira tra gli appassionati di fantasy e fantascienza britannica. Leggevo le note che seguivano l'uscita dei vari romanzi con un misto di invidia e curiosità e non vedevo l'ora di poter metter le mani su qualche romanzo dell'autore inglese.

Quando però m'è capitato di leggere qualcuna delle prime traduzioni sbarcate in Italia, l'entusiasmo è via via calato. Sarà dipeso sicuramente dalla difficoltà di rendere nella nostra lingua la ricchezza di riferimenti e giochi di parole dell'inglese di Pratchett, ma alla lunga il suo umorismo, per quanto gradevole, tendeva ad annoiarmi.

Poi ho letto Good Omens e le cose sono cambiate: quel romanzo rientra tuttora nella mia personalissima top five dei libri più divertenti io abbia mai letto. Sulla copertina di quel libro, oltre al nome di Pratchett, c'era però anche quello di un tizio che avevo iniziato ad apprezzare dalla sua lunga frequentazione col Signore dei sogni. Forse per questo motivo nel mio giudizio il merito di quel libro se l'è preso in gran parte Neil Gaiman.

Ma il dubbio di aver sottovalutato Terry Pratchett non mi ha lasciato.

Almeno fino a un paio d'anni fa, quando ho finalmente visto la luce sotto forma di agile romanzo per ragazzi. L'intrepida Tiffany e i piccoli uomini liberi è puro genio in abiti da fanciullo. Un romanzo capace di parlare della vita, l'universo e tutto quanto con la grazia di un numero da circo eseguito per pochi intimi. Un capolavoro capace di riabilitare in un sol colpo tutta la dozzinale letteratura fantasy scritta nel mondo nei decenni precedenti.

Ed è normale che dopo un libro del genere mi sia rimasta la voglia di leggerne ancora, di leggerne di più. Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori sembrava il titolo migliore per ritrovare lo stesso spirito che tanto avevo apprezzato in quel romanzo: meta-fantasy divertente con un occhio di riguardo per i giovani lettori ma nessun compromesso rispetto alla qualità della narrazione.

Diciamolo subito, Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori non raggiunge le vette de L'intrepida TIffany. Scritta un paio d'anni prima, la storia di Maurice, del suo amico pifferaio e della compagnia di topi con cui viaggiano è servita probabilmente a Pratchett per testare nuovi ambiti d'azione, e preparare il terreno per l'arrivo della ragazzina in cerca del fratellino scomparso. Ma non di meno Il prodigioso Maurice è un ottimo romanzo, che pur giocando con i cliché della favola e del fantasy non si riduce mai a satira o parodia, ma vive di una sua qualità autonoma, non disdegnando una capatina nei dintorni della paura, dell'inquietudine e di una realistica speranza.

Hal Clement - Stella Doppia 61 Cygni

Stella Doppia 61 Cygni è hard-sf d'epca, ma con un gran bel tiro e una miscela di avventura ed estrapolazione scientifica che resiste agilmente, nonostante i suoi quasi sessant'anni, ai rigori del tempo. Non sono un particolare fan della fantascienza rigorosa e ultraortodossa (in senso puramente scientifico) come questa di Hal Clement. L'hard-sf mi interessa di più quando l'estrapolazione scientifica si coniuga alla riflessione sulle ricadute umane del'innovazione tecnologica (vedi Egan e compagnia, tanto per intendersi), ma nonostante tutto Stella Doppia 61 Cygni m'è piaciuto, forse proprio per la sua natura di meccanismo perfettamente oliato e a prova d'errore, senza nessun altro impegno se non quello della fedeltà alle leggi universali della gravitazione.

Jeffrey Ford - La forma dell'ombra

Meraviglie della rete. Questo libro mi è stato spedito da Jeffrey Ford in persona, con tanto di firma autografa, grazie alla generosa intercessione di Marco, che in questo modo mi ha obbligato a leggerlo e a parlarne.

Lo dico subito, La forma dell'ombra non mi ha convinto. Il dubbio è che più degli eventuali difetti del romanzo contino nel mio giudizio le mie idiosincrasie di lettore, che non ne può più di romanzi per adulti con protagonisti che vanno ancora alle elementari e che, per non farsi mancar nulla, hanno pure il loro bel serial killer maniaco del caso.

Andiamo con ordine. La forma dell'ombra parte alla fine di un imprecisata estate intorno alla metà degli anni sessanta e racconta il mistero di un oscura presenza che porta l'angoscia e il terrore nel paese del giovane protagonista, che con i suoi due fratelli cerca di risolvere il problema, rimanendone invece sempre più invischiato, cercando contemporaneamente di sopravvivere alla scuola e ai bulli del paese.

Tralasciando ogni commento sulla traduzione del romanzo (specialmente quella della prima parte, in cui ci sono frasi e situazioni che ho fatto davvero fatica a decifrare) a me pare che il punto di forza della storia sia la resa della famiglia del protagonista. Famiglia che nonostante i suoi evidenti limiti - per tutto il corso del romanzo sarà caratterizzata più per le sue assenze, che non per il suo ruolo di guida e protezione - assurge progressivamente a polo positivo della vicenda in contrapposizione all'ingombrante presenza dell'esterno, la cui ansia di controllo e repressione (che provenga dalla scuola, dal vicinato o dallo stesso uomo nero che perseguita il paese) è il vero ostacolo al bisogno di spazio e autonomia dei ragazzi di cui seguiamo le vicende.

Uno dei punti deboli della vicenda sta nella caratterizzazione e nella gestione del cattivo che, nonostante l'efferatezza dei suoi crimini, appare essere in definitiva assai meno pericoloso dei compagni di classe del protagonista, dimostrandosi soprattutto parecchio stupido, a giudicare almeno da quanto è dato sapere sulle sue scelte e sui suoi comportamenti.

Il difetto sostanziale del romanzo sta però nella decisione dell'autore di tirare in ballo il fantastico per risolvere e chiudere la vicenda.

Su questo punto un approfondimento mi pare obbligatorio.

Credo di essere in grado di accettare qualsiasi evento meraviglioso l'autore decida di propinarmi anzi, l'intromissione del fantastico in una storia apparentemente mainstream è una perversione narrativa che apprezzo molto! A patto però che l'aspetto soprannaturale non sia una semplice stampella messa lì a sorreggere una storia che altrimenti si affloscerebbe.

La forma dell'ombra si situa a metà del guado. Da una lato l'autore sfrutta ottimamente le capacità speciali della sorellina del protagonista per aggiungere prospettive inedite e qualche turbamento alla narrazione, dall'altro c'è la decisione di risolvere il thriller con una scorciatoia (non approfondisco per non rovinare la sorpresa ai lettori) che spegne la storia senza offrire in cambio nulla di indispensabile dal punto di vista della narrazione o di altrettanto potente dal punto di vista emotivo. In mezzo ritroviamo diversi episodi che vorrebbero incuriosire (o inquietare) ma che invece distraggono sia dal realismo esasperato dei rapporti del nucleo familiare del protagonista, sia da un possibile esito esplicitamente fantastico della vicenda.

Il risultato è che arrivato a fine lettura non riesco a giudicare se Jeffrey Ford sia stato troppo onesto, rischiando le debolezze della confezione thillerosa per racchiudere tutta la vicenda in una scatola fatta di memorie infantili (notoriamente fallaci) o troppo furbo, puntando sul facile appeal che da sempre spettri e fanciulli esercitano sul lettore sensibile.

Ma forse La forma dell'ombra è semplicemente un buon romanzo senza troppe ambizioni e sono io ad essere rimasto vittima di qualche menata e pregiudizio di troppo.

Leggetelo, e fatemi sapere la vostra opinione.

Gardner Dozois (a cura di) - Il meglio della SF/II

Seconda parte del volume che raccoglie il meglio delle raccolte annuali dedicate ai migliori racconti fantascientifici curate da Gardner Dozois dal 1985 al 2005.

Qui c'è il meglio del meglio quindi, se siete curiosi di conoscere cosa abbia prodotto la letteratura di fantascienza negli ultimi tempi, questo è il volume giusto.

Poi certo, messo di fronte al dover compilare un'antologia come questa ogni appassionato avrebbe stilato una lista diversa. Ma Gardner Dozois è un uomo di buon gusto e vaste conoscenze e le sue scelte sono degne di rispetto (forse il vincolo più stringente di questa antologia è il limite di un singolo racconto per ogni autore presente). In ogni caso se pure nel suo elenco avrei cambiato qualche titolo, non gliene faccio certo una colpa.

Ma qua si sta cercando il pelo nell'uovo, che da qualsiasi prospettiva la si guardi Il meglio della SF è davvero un'antologia superlativa.

…

Terry Pratchett è uno di quei nomi che mi perseguita da quando sono sbarcato in rete e ho potuto annusare l'aria che tira tra gli appassionati di fantasy e fantascienza britannica. Leggevo le note che seguivano l'uscita dei vari romanzi con un misto di invidia e curiosità e non vedevo l'ora di poter metter le mani su qualche romanzo dell'autore inglese.

Quando però m'è capitato di leggere qualcuna delle prime traduzioni sbarcate in Italia, l'entusiasmo è via via calato. Sarà dipeso sicuramente dalla difficoltà di rendere nella nostra lingua la ricchezza di riferimenti e giochi di parole dell'inglese di Pratchett, ma alla lunga il suo umorismo, per quanto gradevole, tendeva ad annoiarmi.

Poi ho letto Good Omens e le cose sono cambiate: quel romanzo rientra tuttora nella mia personalissima top five dei libri più divertenti io abbia mai letto. Sulla copertina di quel libro, oltre al nome di Pratchett, c'era però anche quello di un tizio che avevo iniziato ad apprezzare dalla sua lunga frequentazione col Signore dei sogni. Forse per questo motivo nel mio giudizio il merito di quel libro se l'è preso in gran parte Neil Gaiman.

Ma il dubbio di aver sottovalutato Terry Pratchett non mi ha lasciato.

Almeno fino a un paio d'anni fa, quando ho finalmente visto la luce sotto forma di agile romanzo per ragazzi. L'intrepida Tiffany e i piccoli uomini liberi è puro genio in abiti da fanciullo. Un romanzo capace di parlare della vita, l'universo e tutto quanto con la grazia di un numero da circo eseguito per pochi intimi. Un capolavoro capace di riabilitare in un sol colpo tutta la dozzinale letteratura fantasy scritta nel mondo nei decenni precedenti.

Ed è normale che dopo un libro del genere mi sia rimasta la voglia di leggerne ancora, di leggerne di più. Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori sembrava il titolo migliore per ritrovare lo stesso spirito che tanto avevo apprezzato in quel romanzo: meta-fantasy divertente con un occhio di riguardo per i giovani lettori ma nessun compromesso rispetto alla qualità della narrazione.

Diciamolo subito, Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori non raggiunge le vette de L'intrepida TIffany. Scritta un paio d'anni prima, la storia di Maurice, del suo amico pifferaio e della compagnia di topi con cui viaggiano è servita probabilmente a Pratchett per testare nuovi ambiti d'azione, e preparare il terreno per l'arrivo della ragazzina in cerca del fratellino scomparso. Ma non di meno Il prodigioso Maurice è un ottimo romanzo, che pur giocando con i cliché della favola e del fantasy non si riduce mai a satira o parodia, ma vive di una sua qualità autonoma, non disdegnando una capatina nei dintorni della paura, dell'inquietudine e di una realistica speranza.

Hal Clement - Stella Doppia 61 Cygni

Stella Doppia 61 Cygni è hard-sf d'epca, ma con un gran bel tiro e una miscela di avventura ed estrapolazione scientifica che resiste agilmente, nonostante i suoi quasi sessant'anni, ai rigori del tempo. Non sono un particolare fan della fantascienza rigorosa e ultraortodossa (in senso puramente scientifico) come questa di Hal Clement. L'hard-sf mi interessa di più quando l'estrapolazione scientifica si coniuga alla riflessione sulle ricadute umane del'innovazione tecnologica (vedi Egan e compagnia, tanto per intendersi), ma nonostante tutto Stella Doppia 61 Cygni m'è piaciuto, forse proprio per la sua natura di meccanismo perfettamente oliato e a prova d'errore, senza nessun altro impegno se non quello della fedeltà alle leggi universali della gravitazione.

Jeffrey Ford - La forma dell'ombra

Meraviglie della rete. Questo libro mi è stato spedito da Jeffrey Ford in persona, con tanto di firma autografa, grazie alla generosa intercessione di Marco, che in questo modo mi ha obbligato a leggerlo e a parlarne.

Lo dico subito, La forma dell'ombra non mi ha convinto. Il dubbio è che più degli eventuali difetti del romanzo contino nel mio giudizio le mie idiosincrasie di lettore, che non ne può più di romanzi per adulti con protagonisti che vanno ancora alle elementari e che, per non farsi mancar nulla, hanno pure il loro bel serial killer maniaco del caso.

Andiamo con ordine. La forma dell'ombra parte alla fine di un imprecisata estate intorno alla metà degli anni sessanta e racconta il mistero di un oscura presenza che porta l'angoscia e il terrore nel paese del giovane protagonista, che con i suoi due fratelli cerca di risolvere il problema, rimanendone invece sempre più invischiato, cercando contemporaneamente di sopravvivere alla scuola e ai bulli del paese.

Tralasciando ogni commento sulla traduzione del romanzo (specialmente quella della prima parte, in cui ci sono frasi e situazioni che ho fatto davvero fatica a decifrare) a me pare che il punto di forza della storia sia la resa della famiglia del protagonista. Famiglia che nonostante i suoi evidenti limiti - per tutto il corso del romanzo sarà caratterizzata più per le sue assenze, che non per il suo ruolo di guida e protezione - assurge progressivamente a polo positivo della vicenda in contrapposizione all'ingombrante presenza dell'esterno, la cui ansia di controllo e repressione (che provenga dalla scuola, dal vicinato o dallo stesso uomo nero che perseguita il paese) è il vero ostacolo al bisogno di spazio e autonomia dei ragazzi di cui seguiamo le vicende.

Uno dei punti deboli della vicenda sta nella caratterizzazione e nella gestione del cattivo che, nonostante l'efferatezza dei suoi crimini, appare essere in definitiva assai meno pericoloso dei compagni di classe del protagonista, dimostrandosi soprattutto parecchio stupido, a giudicare almeno da quanto è dato sapere sulle sue scelte e sui suoi comportamenti.

Il difetto sostanziale del romanzo sta però nella decisione dell'autore di tirare in ballo il fantastico per risolvere e chiudere la vicenda.

Su questo punto un approfondimento mi pare obbligatorio.

Credo di essere in grado di accettare qualsiasi evento meraviglioso l'autore decida di propinarmi anzi, l'intromissione del fantastico in una storia apparentemente mainstream è una perversione narrativa che apprezzo molto! A patto però che l'aspetto soprannaturale non sia una semplice stampella messa lì a sorreggere una storia che altrimenti si affloscerebbe.

La forma dell'ombra si situa a metà del guado. Da una lato l'autore sfrutta ottimamente le capacità speciali della sorellina del protagonista per aggiungere prospettive inedite e qualche turbamento alla narrazione, dall'altro c'è la decisione di risolvere il thriller con una scorciatoia (non approfondisco per non rovinare la sorpresa ai lettori) che spegne la storia senza offrire in cambio nulla di indispensabile dal punto di vista della narrazione o di altrettanto potente dal punto di vista emotivo. In mezzo ritroviamo diversi episodi che vorrebbero incuriosire (o inquietare) ma che invece distraggono sia dal realismo esasperato dei rapporti del nucleo familiare del protagonista, sia da un possibile esito esplicitamente fantastico della vicenda.

Il risultato è che arrivato a fine lettura non riesco a giudicare se Jeffrey Ford sia stato troppo onesto, rischiando le debolezze della confezione thillerosa per racchiudere tutta la vicenda in una scatola fatta di memorie infantili (notoriamente fallaci) o troppo furbo, puntando sul facile appeal che da sempre spettri e fanciulli esercitano sul lettore sensibile.

Ma forse La forma dell'ombra è semplicemente un buon romanzo senza troppe ambizioni e sono io ad essere rimasto vittima di qualche menata e pregiudizio di troppo.

Leggetelo, e fatemi sapere la vostra opinione.

Gardner Dozois (a cura di) - Il meglio della SF/II

Seconda parte del volume che raccoglie il meglio delle raccolte annuali dedicate ai migliori racconti fantascientifici curate da Gardner Dozois dal 1985 al 2005.

Qui c'è il meglio del meglio quindi, se siete curiosi di conoscere cosa abbia prodotto la letteratura di fantascienza negli ultimi tempi, questo è il volume giusto.

Poi certo, messo di fronte al dover compilare un'antologia come questa ogni appassionato avrebbe stilato una lista diversa. Ma Gardner Dozois è un uomo di buon gusto e vaste conoscenze e le sue scelte sono degne di rispetto (forse il vincolo più stringente di questa antologia è il limite di un singolo racconto per ogni autore presente). In ogni caso se pure nel suo elenco avrei cambiato qualche titolo, non gliene faccio certo una colpa.

Ma qua si sta cercando il pelo nell'uovo, che da qualsiasi prospettiva la si guardi Il meglio della SF è davvero un'antologia superlativa.

…

25 agosto 2010

Oops, I did it again…

Urania per me doveva rimanere un capitolo chiuso. Tutto quel che avevo da dire l'ho già detto anche troppe volte.

Però i fatti di questi giorni mi obbligano a tornare ancora sull'argomento.

Il motivo? La candida ammissione da parte del curatore di Urania che i romanzi pubblicati dalla collana mondadoriana subiscono tagli che possono arrivare fino al 15% del testo originale. Il che significa che una pagina su sette di quelle scritte dall'autore non verrà pubblicata e quindi letta dal pubblico uraniano.

Il motivo? Puramente economico. Nessuna censura, nessun giudizio di merito (si fa per dire), solo l'impossibilità da parte della rivista di superare un certo numero di pagine.

La candida confessione è stata accompagnata da un profluvio di gentilezze nei confronti dei lettori che avevano osato manifestare la loro sorpresa, indignazione e sì, addirittura protesta, sul blog della testata.

Il messaggio è chiaro: o vi leggete i volumi come ve li proponiamo o vi arrangiate. Se non vi va bene non venitecelo nemmeno a dire, che tanto la vostra opinione non ci interessa, anzi, ci annoia.

Io mi chiedo, e vorrei chiedere soprattutto al mio amico Giovanni che con Urania collabora fattivamente, fino a che punto si può considerare accettabile la manomissione di un testo originale da parte di un editore, dove è finito il diritto del lettore di lamentarsi di un prodotto che non corrisponde alle sue aspettative, quali sono i principi etici che governano la gestione di Urania (se ce ne sono…).

E poi Giovanni mi piacerebbe sapere qual è stata la tua reazione alla scoperta che la tanto esecrata pratica del taglio arbitrario del testo originale è stata riesumata da Urania proprio durante la gestione Lippi, che con tanto entusiasmo hai sempre difeso e sostenuto. Nessuna amarezza? Neanche un briciolo di delusione, di rabbia? Solo rassegnazione?

Dove tracci ora il tuo personale confine tra l'importanza della scrittura e le esigenze del mercato?

Immagino quali possano essere le risposte. L'impegno di Urania a pubblicare fantascienza che nessuna altro pubblica, la possibilità di leggere testi e autori altrimenti destinati all'oblio, la costante proposta di novità e classici che solo la testa uraniana propone al pubblico italiano. Che i limiti del mercato impongono scelte difficili, che si fa il possibile per portare a casa capra e cavoli. Che alla maggioranza del pubblico va bene così (tanto mica lo sa, no?)

Etc etc etc.

Ma non si era detto che la fantascienza era qualcosa di più di un tot di parole vendute a peso?

…

Però i fatti di questi giorni mi obbligano a tornare ancora sull'argomento.

Il motivo? La candida ammissione da parte del curatore di Urania che i romanzi pubblicati dalla collana mondadoriana subiscono tagli che possono arrivare fino al 15% del testo originale. Il che significa che una pagina su sette di quelle scritte dall'autore non verrà pubblicata e quindi letta dal pubblico uraniano.

Il motivo? Puramente economico. Nessuna censura, nessun giudizio di merito (si fa per dire), solo l'impossibilità da parte della rivista di superare un certo numero di pagine.

La candida confessione è stata accompagnata da un profluvio di gentilezze nei confronti dei lettori che avevano osato manifestare la loro sorpresa, indignazione e sì, addirittura protesta, sul blog della testata.

Il messaggio è chiaro: o vi leggete i volumi come ve li proponiamo o vi arrangiate. Se non vi va bene non venitecelo nemmeno a dire, che tanto la vostra opinione non ci interessa, anzi, ci annoia.

Io mi chiedo, e vorrei chiedere soprattutto al mio amico Giovanni che con Urania collabora fattivamente, fino a che punto si può considerare accettabile la manomissione di un testo originale da parte di un editore, dove è finito il diritto del lettore di lamentarsi di un prodotto che non corrisponde alle sue aspettative, quali sono i principi etici che governano la gestione di Urania (se ce ne sono…).

E poi Giovanni mi piacerebbe sapere qual è stata la tua reazione alla scoperta che la tanto esecrata pratica del taglio arbitrario del testo originale è stata riesumata da Urania proprio durante la gestione Lippi, che con tanto entusiasmo hai sempre difeso e sostenuto. Nessuna amarezza? Neanche un briciolo di delusione, di rabbia? Solo rassegnazione?

Dove tracci ora il tuo personale confine tra l'importanza della scrittura e le esigenze del mercato?

Immagino quali possano essere le risposte. L'impegno di Urania a pubblicare fantascienza che nessuna altro pubblica, la possibilità di leggere testi e autori altrimenti destinati all'oblio, la costante proposta di novità e classici che solo la testa uraniana propone al pubblico italiano. Che i limiti del mercato impongono scelte difficili, che si fa il possibile per portare a casa capra e cavoli. Che alla maggioranza del pubblico va bene così (tanto mica lo sa, no?)

Etc etc etc.

Ma non si era detto che la fantascienza era qualcosa di più di un tot di parole vendute a peso?

…

24 agosto 2010

Ted Chiang on Writing

"…the most likely reason for us to develop conscious software would be because it's fun, rather than because it's useful."

Ted Chiang è uno dei più grandi autori contemporanei di fantascienza. Se non lo avete ancora fatto procuratevi e leggete Storie della tua vita, che probabilmente è l'antologia fantascientifica più importante degli ultimi anni.

Ted Chiang è uno dei più grandi autori contemporanei di fantascienza. Se non lo avete ancora fatto procuratevi e leggete Storie della tua vita, che probabilmente è l'antologia fantascientifica più importante degli ultimi anni.

Per saperne di più su Ted Chiang, sul suo modo di affrontare la scrittura di un racconto o sulle sue idee riguardo scienza e magia, nonché su intelligenza artificiale e videogiochi, vi segnalo quest'intervista apparsa su boingboing un mesetto fa.

(L'intervista è in inglese, ma mi pare molto comprensibile).

(Artwork from The Lifecycle of Software Objects by Christian Pearce.)

…

Ted Chiang è uno dei più grandi autori contemporanei di fantascienza. Se non lo avete ancora fatto procuratevi e leggete Storie della tua vita, che probabilmente è l'antologia fantascientifica più importante degli ultimi anni.

Ted Chiang è uno dei più grandi autori contemporanei di fantascienza. Se non lo avete ancora fatto procuratevi e leggete Storie della tua vita, che probabilmente è l'antologia fantascientifica più importante degli ultimi anni.Per saperne di più su Ted Chiang, sul suo modo di affrontare la scrittura di un racconto o sulle sue idee riguardo scienza e magia, nonché su intelligenza artificiale e videogiochi, vi segnalo quest'intervista apparsa su boingboing un mesetto fa.

(L'intervista è in inglese, ma mi pare molto comprensibile).

(Artwork from The Lifecycle of Software Objects by Christian Pearce.)

…

23 agosto 2010

Ricominciamo

Sono tornato dalle vacanze già da qualche giorno, ma se ritornare alla routine domestica è stato relativamente facile, non altrettanto posso dire per la mia vita on-line.

Tra il riprendere le fila dei vecchi discorsi, aggiornarsi sui vari post degli amici in rete (ma cavoli! un po' di ferie anche voi no, eh?) e il semplice sforzo di mettersi a sedere davanti a un monitor (chi me lo fa fare, dopo tanti giorni in giro per il mondo?) è andata a finire che per aggiornare il blog ho aspettato il ritorno al lavoro, che in fondo qua, davanti al monitor, sono obbligato a starci.

Nelle ultime settimane abbiamo macinato più di 3000 chilometri tra Francia e Germania, visto più bestie di quanto sia umanamente sopportabile (beh, quasi…), fatto il nostro dovere di turisti all'estero (wow! la torre Eiffel, il Louvre, Legoland!), mangiato un sacco di baguette, bistecche e crauti (e scoperto che quelli francesi, anzi, alsaziani, sono più buoni di quelli tedeschi), speso un sacco di soldi (ma quanto costa il cibo - e il vino, e la birra! - in Francia?). Ci siamo insomma stremati di vacanze, ma divertendoci un sacco nel frattempo.

Tra queste pagine girano soprattutto amanti della fantascienza e dintorni, e allora ecco un piccolo inciso dedicato a loro. Io non leggo il francese ma non potevo certo risparmiarmi un giro in libreria.

In Francia gli scaffali dedicati alla letteratura fantastica sono ben forniti. In quanto a numeri, il fantasy batte la fantascienza, ma quest'ultima si difende bene (diciamo che il rapporto dei volumi presenti è compreso tra il 2 a 1 e il 3 a 2 a favore del primo, ma se eliminassimo i metri dedicati a cicli, ciclini e cicloni fantasy il numero di titoli è quasi alla pari). Tra le note positive l'abbondanza di volumi tascabili compresi in una fascia di prezzo tra i sette e i dodici euro, tra quelle negative il costo delle prime edizioni che è addirittura superiore a quelle italiane (si parla di cifre dai venti euro in su per volumi intorno alle 500 pagine), prezzo accompagnato da una qualità di carta e confezione decisamente inferiore a quella delle corrispettive edizioni nostrane.

I nomi degli autori più importanti sono tutti ben presenti, accompagnati da una discreta pattuglia di autori locali. Roba da far scorrere più di una lacrimuccia a qualsiasi appassionato abituato al panorama italiota.

Un'ultima nota libraria sul mondo parallelo delle pagine disegnate: da parecchio tempo ho smesso di leggere fumetti, ma la quantità spropositata di proposte presenti, sia nelle librerie sia nei negozi specializzati, mi ha fatto rimpiangere un pochino la scelta. In questo caso non leggere la lingua locale è stata una fortuna, che altrimenti sarebbe stato davvero difficile resistere alla tentazione di lasciare la carta di credito al suo destino.

Ora che siam tornati a casa non so quanto sono preparato a riaffrontare i ritmi della vita normale (si fa per dire…), ma beh… ci si prova. Nell'attesa della notte dell'iguana (info a breve - si spera - su questi, e altrui, schermi), nei prossimi giorni si ritornerà a parlare di libri (e di qualche film).

Restate sintonizzati.

…

Tra il riprendere le fila dei vecchi discorsi, aggiornarsi sui vari post degli amici in rete (ma cavoli! un po' di ferie anche voi no, eh?) e il semplice sforzo di mettersi a sedere davanti a un monitor (chi me lo fa fare, dopo tanti giorni in giro per il mondo?) è andata a finire che per aggiornare il blog ho aspettato il ritorno al lavoro, che in fondo qua, davanti al monitor, sono obbligato a starci.

Nelle ultime settimane abbiamo macinato più di 3000 chilometri tra Francia e Germania, visto più bestie di quanto sia umanamente sopportabile (beh, quasi…), fatto il nostro dovere di turisti all'estero (wow! la torre Eiffel, il Louvre, Legoland!), mangiato un sacco di baguette, bistecche e crauti (e scoperto che quelli francesi, anzi, alsaziani, sono più buoni di quelli tedeschi), speso un sacco di soldi (ma quanto costa il cibo - e il vino, e la birra! - in Francia?). Ci siamo insomma stremati di vacanze, ma divertendoci un sacco nel frattempo.

Tra queste pagine girano soprattutto amanti della fantascienza e dintorni, e allora ecco un piccolo inciso dedicato a loro. Io non leggo il francese ma non potevo certo risparmiarmi un giro in libreria.

In Francia gli scaffali dedicati alla letteratura fantastica sono ben forniti. In quanto a numeri, il fantasy batte la fantascienza, ma quest'ultima si difende bene (diciamo che il rapporto dei volumi presenti è compreso tra il 2 a 1 e il 3 a 2 a favore del primo, ma se eliminassimo i metri dedicati a cicli, ciclini e cicloni fantasy il numero di titoli è quasi alla pari). Tra le note positive l'abbondanza di volumi tascabili compresi in una fascia di prezzo tra i sette e i dodici euro, tra quelle negative il costo delle prime edizioni che è addirittura superiore a quelle italiane (si parla di cifre dai venti euro in su per volumi intorno alle 500 pagine), prezzo accompagnato da una qualità di carta e confezione decisamente inferiore a quella delle corrispettive edizioni nostrane.

I nomi degli autori più importanti sono tutti ben presenti, accompagnati da una discreta pattuglia di autori locali. Roba da far scorrere più di una lacrimuccia a qualsiasi appassionato abituato al panorama italiota.

Un'ultima nota libraria sul mondo parallelo delle pagine disegnate: da parecchio tempo ho smesso di leggere fumetti, ma la quantità spropositata di proposte presenti, sia nelle librerie sia nei negozi specializzati, mi ha fatto rimpiangere un pochino la scelta. In questo caso non leggere la lingua locale è stata una fortuna, che altrimenti sarebbe stato davvero difficile resistere alla tentazione di lasciare la carta di credito al suo destino.

Ora che siam tornati a casa non so quanto sono preparato a riaffrontare i ritmi della vita normale (si fa per dire…), ma beh… ci si prova. Nell'attesa della notte dell'iguana (info a breve - si spera - su questi, e altrui, schermi), nei prossimi giorni si ritornerà a parlare di libri (e di qualche film).

Restate sintonizzati.

…

03 agosto 2010

Si parte

Sistemati i mici, preparate le valigie, scelta la musica.

Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è notte e no, non abbiamo gli occhiali da sole.

Insomma, ancora qualche ora e poi si parte.

Ci sentiamo tra un paio di settimane. Nel frattempo fate a modo e cercate di godervela come meglio potete.

A presto!

…

Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è notte e no, non abbiamo gli occhiali da sole.

Insomma, ancora qualche ora e poi si parte.

Ci sentiamo tra un paio di settimane. Nel frattempo fate a modo e cercate di godervela come meglio potete.

A presto!

…

02 agosto 2010

Seconda visione - Fantascienza dalla Francia

Tra un paio di giorni saremo in Francia, ecco perché per questo giro di seconde visioni voglio recuperare quel che scrivevo a proposito di un paio di film di fantascienza francese usciti alla fine del secolo scorso.

È curioso vedere come a distanza di tempo l'importanza delle due pellicole sia cresciuta in maniera inversamente proporzionale agli investimenti fatti al momento delle rispettive uscite. Il primo di questi film è stato infatti lanciato con lo stesso dispendio di mezzi ed energie di solito riservati ai blockbuster hollywoodiani, mentre il secondo è stato difficile anche solo riuscire a vederlo.

Ma tant'è. Ecco quel che scrivevo all'epoca della visione de Il quinto elemento e de La città perduta.

IL QUINTO ELEMENTO

Premessa 1: a me i film di Luc Besson sono sempre piaciuti, a partire da Subway fino a Leon;

Premessa 1: a me i film di Luc Besson sono sempre piaciuti, a partire da Subway fino a Leon;

Premessa 2: i film d'azione spettacolare mi divertono molto (mi sono divertito anche a vedere ID4, il che è tutto dire...);

Premessa 3: trovo che Bruce Willis abbia del carisma, pur non essendo certo il massimo come attore.

Svolgimento: Il quinto elemento è una palla mostruosa!

Probabilmente Besson ha dovuto accontentare troppe persone, o si è trovato costretto a fare un film che piacesse a tutti, boh... Per me il suo rimane un film anonimo, senza grinta e senza spunti.

Le uniche cose che ho apprezzato (tra l'altro le uniche che sapevano di sf) sono state l'ambientazione e i costumi. Per il resto mi chiedo ancora quale fosse il senso del film. Era forse un film d'azione? ma allora molto meglio un Die Hard qualsiasi. Una commedia ironica? ma lo avete visto quel capolavoro di Fuga da Los Angeles? un film di fantascienza? stiamo scherzando? era più fantascientifico Guerre Stellari.

Ed ecco i motivi per qui il film di Besson è (quasi) del tutto inguardabile:

1 - la storia non sta in piedi;

2 - i personaggi non stanno in piedi (e quando ci provano, cadono...);

3 - il ritmo sta in piedi, ma è un po' zoppicante, e questo non fa bene alle danze;*

4 - gli attori fanno quello che sono pagati per fare, ne più ne meno;

5 - il regista ha (aveva) le idee un bel po' confuse: manie di grandezza frustrate o produttori puntati alla schiena?

6 - c'è qualcuno che ha riso alle battute sparse a piene mani nel film?

7 - in definitiva qual'era il senso del film? a chiunque riesca a raccontarmi fedelmente il film senza scadere nel ridicolo i miei complimenti;

8 - era proprio necessaria la morale, nei 10 secondi finali?

E ora Tutto-Ciò-Che-Mi-È-Piaciuto nel V Elemento e che ho trovato Originale e/o Nuovo e/o Stimolante rispetto alla Restante Produzione Cinematografica Mondiale: le scenografie, i costumi.

* ritmo non è sinonimo di velocità. Perché il problema del Quinto Elemento non è la velocità. Il ritmo di un film è dettato dalla cadenza con cui si susseguono le varie scene, da come si spartiscono gli spazi dialoghi e sequenze d'azione, dal tempo dedicato all'uso di inquadrature diverse. Nel Quinto Elemento si susseguono un'accozzaglia di scene che prese singolarmente potevano anche avere un senso, una loro necessità. Il problema è la mancanza di amalgama (leggi sceneggiatura e regia) che avrebbe dovuto legare tali scene tra loro e aiutarle a raggiungere lo status di film. Conseguenza: noia mortale.

(1998)

LA CITTÀ PERDUTA

Finalmente sono riuscito a vedere La Cité des enfants perdus del duo Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet, film che in Italia è passato come un fantasma con il titolo la città perduta. Anche la ricerca della videocassetta non è stata delle più agevoli. Ma d'altra parte alla follia dei distributori nostrani siamo ormai abituati, per cui passiamo oltre.

Finalmente sono riuscito a vedere La Cité des enfants perdus del duo Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet, film che in Italia è passato come un fantasma con il titolo la città perduta. Anche la ricerca della videocassetta non è stata delle più agevoli. Ma d'altra parte alla follia dei distributori nostrani siamo ormai abituati, per cui passiamo oltre.

Sul film ci sarebbe molto da dire, ma la cosa migliore è riguardarselo. Visivamente è straordinario, meraviglioso, eccezionale. La storia è semplice e la sceneggiatura perfetta, ma quello che colpisce è lo stile della regia: melodramma, comiche anni '20, cartoon e soprattutto sf (in cui la "s" più che per science sta per steam) in un mix strepitoso.

Spero abbiate avuto la fortuna di vederlo, altrimenti mettetevi in caccia, penso ci sia bisogno di film di fantascienza come questo.

(2000)

…

È curioso vedere come a distanza di tempo l'importanza delle due pellicole sia cresciuta in maniera inversamente proporzionale agli investimenti fatti al momento delle rispettive uscite. Il primo di questi film è stato infatti lanciato con lo stesso dispendio di mezzi ed energie di solito riservati ai blockbuster hollywoodiani, mentre il secondo è stato difficile anche solo riuscire a vederlo.

Ma tant'è. Ecco quel che scrivevo all'epoca della visione de Il quinto elemento e de La città perduta.

IL QUINTO ELEMENTO

Premessa 1: a me i film di Luc Besson sono sempre piaciuti, a partire da Subway fino a Leon;

Premessa 1: a me i film di Luc Besson sono sempre piaciuti, a partire da Subway fino a Leon;

Premessa 2: i film d'azione spettacolare mi divertono molto (mi sono divertito anche a vedere ID4, il che è tutto dire...);

Premessa 3: trovo che Bruce Willis abbia del carisma, pur non essendo certo il massimo come attore.

Svolgimento: Il quinto elemento è una palla mostruosa!

Probabilmente Besson ha dovuto accontentare troppe persone, o si è trovato costretto a fare un film che piacesse a tutti, boh... Per me il suo rimane un film anonimo, senza grinta e senza spunti.

Le uniche cose che ho apprezzato (tra l'altro le uniche che sapevano di sf) sono state l'ambientazione e i costumi. Per il resto mi chiedo ancora quale fosse il senso del film. Era forse un film d'azione? ma allora molto meglio un Die Hard qualsiasi. Una commedia ironica? ma lo avete visto quel capolavoro di Fuga da Los Angeles? un film di fantascienza? stiamo scherzando? era più fantascientifico Guerre Stellari.

Ed ecco i motivi per qui il film di Besson è (quasi) del tutto inguardabile:

1 - la storia non sta in piedi;

2 - i personaggi non stanno in piedi (e quando ci provano, cadono...);

3 - il ritmo sta in piedi, ma è un po' zoppicante, e questo non fa bene alle danze;*

4 - gli attori fanno quello che sono pagati per fare, ne più ne meno;

5 - il regista ha (aveva) le idee un bel po' confuse: manie di grandezza frustrate o produttori puntati alla schiena?

6 - c'è qualcuno che ha riso alle battute sparse a piene mani nel film?

7 - in definitiva qual'era il senso del film? a chiunque riesca a raccontarmi fedelmente il film senza scadere nel ridicolo i miei complimenti;

8 - era proprio necessaria la morale, nei 10 secondi finali?

E ora Tutto-Ciò-Che-Mi-È-Piaciuto nel V Elemento e che ho trovato Originale e/o Nuovo e/o Stimolante rispetto alla Restante Produzione Cinematografica Mondiale: le scenografie, i costumi.

* ritmo non è sinonimo di velocità. Perché il problema del Quinto Elemento non è la velocità. Il ritmo di un film è dettato dalla cadenza con cui si susseguono le varie scene, da come si spartiscono gli spazi dialoghi e sequenze d'azione, dal tempo dedicato all'uso di inquadrature diverse. Nel Quinto Elemento si susseguono un'accozzaglia di scene che prese singolarmente potevano anche avere un senso, una loro necessità. Il problema è la mancanza di amalgama (leggi sceneggiatura e regia) che avrebbe dovuto legare tali scene tra loro e aiutarle a raggiungere lo status di film. Conseguenza: noia mortale.

(1998)

LA CITTÀ PERDUTA

Finalmente sono riuscito a vedere La Cité des enfants perdus del duo Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet, film che in Italia è passato come un fantasma con il titolo la città perduta. Anche la ricerca della videocassetta non è stata delle più agevoli. Ma d'altra parte alla follia dei distributori nostrani siamo ormai abituati, per cui passiamo oltre.

Finalmente sono riuscito a vedere La Cité des enfants perdus del duo Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet, film che in Italia è passato come un fantasma con il titolo la città perduta. Anche la ricerca della videocassetta non è stata delle più agevoli. Ma d'altra parte alla follia dei distributori nostrani siamo ormai abituati, per cui passiamo oltre.Sul film ci sarebbe molto da dire, ma la cosa migliore è riguardarselo. Visivamente è straordinario, meraviglioso, eccezionale. La storia è semplice e la sceneggiatura perfetta, ma quello che colpisce è lo stile della regia: melodramma, comiche anni '20, cartoon e soprattutto sf (in cui la "s" più che per science sta per steam) in un mix strepitoso.

Spero abbiate avuto la fortuna di vederlo, altrimenti mettetevi in caccia, penso ci sia bisogno di film di fantascienza come questo.

(2000)

…

30 luglio 2010

I'm a loser baby, so why don't you kill me?

Speravo di riuscire a rimandare il tutto a dopo le vacanze, ma visto l'interesse che si spande per la rete come olio nel golfo del Messico, chi sono io per privarvi della mia indispensabile opinione? Molliamo gli indugi, che qua si parla di perdenti, falliti e scarti sociali in genere.

Tutto nasce da un'uscita strana di Elvezio Sciallis (vedi post su Shaun of the Dead, qui e su Malpertuis) e dai successivi dubbi su cosa sia un perdente e se un perdente si possa considerare tale, a prescindere dalla sua consapevolezza della propria condizione di perdente. La questione è stata poi rilanciata da un post di Davide Mana che riporta il discorso su un piano decisamente terreno.

Diciamolo subito. La figura del perdente è essenzialmente una figura retorica, un artificio narrativo, un utilissimo escamotage drammatico, ma nella vita vera il perdente non esiste.

In fondo voi, quanti perdenti conoscete? Nessuno, immagino, che sono sempre gli altri quelli che perdono.

Facciamo un passo indietro. Quand'è stata la prima volta che avete sentito il termine perdente riferito non a un evento sportivo ma alla riuscita della propria esistenza? Da quand'è che la vita si considera una gara?

Elementare (si fa per dire…): da quando il modello capitalista è uscito dalle sfere dell'alta finanza e dal suo guscio nordamericano per diffondersi capillarmente in ogni aspetto della nostra esistenza. Da quando abbiamo iniziato ad annusare il benessere e la carota in fondo al bastone è diventata sempre più concreta e reale. Da quando i vincitori hanno capito che senza gli sconfitti la vittoria non conta.

Non che prima del modello americano la competizione non esistesse, solo non aveva assunto quella componente totalizzante che la contraddistingue ora.

Ma se il perdente non esiste, la nostra percezione di vittoria o sconfitta sociale è vera e reale. Modulabile e modulare. Per ognuno di noi che non si sente adeguato alla gara sociale (di qualunque gara si tratti) c'è sempre qualcuno che se la passa peggio: per quello che non si può permettere il SUV c'è quello che gira con la Dacia, per l'impiegato frustrato c'è l'operaio alla catena, per quello che va in ferie a Rimini c'è quello che rimane a casa, per noi che leggiamo i libri c'è quello al bar con la gazzetta. La figura del Perdente è lo strumento di controllo sociale per eccellenza, scarica le frustrazioni verso il basso, riduce le responsabilità personali, consolida il ruolo del vincitore.

Detto questo, torniamo alla realtà del cinema e della letteratura, dove invece la figura del perdente non hai mai perso lo smalto che l'ha sempre contraddistinta. Del resto è molto comodo caratterizzare il dato personaggio per la sfiga che lo segna, fare assurgere quest'ultima a summa della sua esistenza per poi - a seconda del caso - ribaltarne le sorti in un finale catartico o farla sprofondare in un inferno senza vie d'uscita (meritato, ci mancherebbe!).

E qui diventerebbe interessante riflettere sulla potenza del simbolo "perdente", sulla sua elasticità d'utilizzo e sulla sua diffusione.

Io non ho gli strumenti per approfondire questo discorso, ma mi piacerebbe che qualcuno più dotato di me lo proseguisse.

Per concludere questo post sgangherato e frettoloso, mi rimane giusto il tempo per un'ultima nota sul concetto di beautiful loser, tanto caro a certa letteratura, a certo cinema. (Già il fatto di dover scrivere beautiful loser in inglese è significativo, che in italiano si rischia il ridicolo.)

Per quanto io possa aver amato quel film o quel libro, il beautiful loser è un personaggio odioso. Come altro definireste una persona che si crogiola nei suoi limiti e grazie ai suoi difetti ribalta la propria condizione? Fanculo. Molto meglio un tipo come Shaun, che riposta la mazza da cricket è pronto per un altro giro sulla ps, con birra e patatine e qualche zombie di contorno.

…

Tutto nasce da un'uscita strana di Elvezio Sciallis (vedi post su Shaun of the Dead, qui e su Malpertuis) e dai successivi dubbi su cosa sia un perdente e se un perdente si possa considerare tale, a prescindere dalla sua consapevolezza della propria condizione di perdente. La questione è stata poi rilanciata da un post di Davide Mana che riporta il discorso su un piano decisamente terreno.

Diciamolo subito. La figura del perdente è essenzialmente una figura retorica, un artificio narrativo, un utilissimo escamotage drammatico, ma nella vita vera il perdente non esiste.

In fondo voi, quanti perdenti conoscete? Nessuno, immagino, che sono sempre gli altri quelli che perdono.

Facciamo un passo indietro. Quand'è stata la prima volta che avete sentito il termine perdente riferito non a un evento sportivo ma alla riuscita della propria esistenza? Da quand'è che la vita si considera una gara?

Elementare (si fa per dire…): da quando il modello capitalista è uscito dalle sfere dell'alta finanza e dal suo guscio nordamericano per diffondersi capillarmente in ogni aspetto della nostra esistenza. Da quando abbiamo iniziato ad annusare il benessere e la carota in fondo al bastone è diventata sempre più concreta e reale. Da quando i vincitori hanno capito che senza gli sconfitti la vittoria non conta.

Non che prima del modello americano la competizione non esistesse, solo non aveva assunto quella componente totalizzante che la contraddistingue ora.

Ma se il perdente non esiste, la nostra percezione di vittoria o sconfitta sociale è vera e reale. Modulabile e modulare. Per ognuno di noi che non si sente adeguato alla gara sociale (di qualunque gara si tratti) c'è sempre qualcuno che se la passa peggio: per quello che non si può permettere il SUV c'è quello che gira con la Dacia, per l'impiegato frustrato c'è l'operaio alla catena, per quello che va in ferie a Rimini c'è quello che rimane a casa, per noi che leggiamo i libri c'è quello al bar con la gazzetta. La figura del Perdente è lo strumento di controllo sociale per eccellenza, scarica le frustrazioni verso il basso, riduce le responsabilità personali, consolida il ruolo del vincitore.

Detto questo, torniamo alla realtà del cinema e della letteratura, dove invece la figura del perdente non hai mai perso lo smalto che l'ha sempre contraddistinta. Del resto è molto comodo caratterizzare il dato personaggio per la sfiga che lo segna, fare assurgere quest'ultima a summa della sua esistenza per poi - a seconda del caso - ribaltarne le sorti in un finale catartico o farla sprofondare in un inferno senza vie d'uscita (meritato, ci mancherebbe!).

E qui diventerebbe interessante riflettere sulla potenza del simbolo "perdente", sulla sua elasticità d'utilizzo e sulla sua diffusione.

Io non ho gli strumenti per approfondire questo discorso, ma mi piacerebbe che qualcuno più dotato di me lo proseguisse.

Per concludere questo post sgangherato e frettoloso, mi rimane giusto il tempo per un'ultima nota sul concetto di beautiful loser, tanto caro a certa letteratura, a certo cinema. (Già il fatto di dover scrivere beautiful loser in inglese è significativo, che in italiano si rischia il ridicolo.)

Per quanto io possa aver amato quel film o quel libro, il beautiful loser è un personaggio odioso. Come altro definireste una persona che si crogiola nei suoi limiti e grazie ai suoi difetti ribalta la propria condizione? Fanculo. Molto meglio un tipo come Shaun, che riposta la mazza da cricket è pronto per un altro giro sulla ps, con birra e patatine e qualche zombie di contorno.

…

29 luglio 2010

Seconda visione - Fantasmi da Marte

Siamo a fine luglio e ho decisamente bisogno di ferie. Mi dispiace però lasciare il blog al suo destino. Ho deciso quindi di rispolverare qualche vecchia nota cinematografica - che chiamarle recensioni mi pare eccessivo - già girata in rete prima della nascita di queste pagine.

Prendetele per quel che valgono: un tuffo nel passato per ricordare qualche visione memorabile (nel bene e nel male) o un semplice riempitivo per rimpolpare queste pagine nell'attesa del risveglio del padrone di casa.

Partiamo con un classicone (si fa per dire), direttamente dal 2001.

Fantasmi da Marte di John Carpenter

Quali sono le caratteristiche del pulp? Del pulp fantascientifico almeno?

Avventura, veri uomini, donnine, mostri, sangue, esplosioni, dialoghi da paura... Altra caratteristica fondamentale: nel pulp non si butta via niente.

Tre righe di doverosa premessa per parlare della visione di quel filmazzo di Fantasmi da Marte di John Carpenter, che mi pare tragga l'ispirazione dritta dritta dal mondo dei pulp e del cinema minore.

Tutti i classici cliché dei film di serie B, tutte le idee dei precedenti film di Carpenter vengono frullate insieme per un risultato perfettamente godibile. C'è l'alieno tipo La Cosa, l'assedio a la Distretto 13, l'eroe cinico e cattivo alla Jena Plinskeen, le sparatorie alla Vampires (beh… queste ci sono un po' ovunque).

Peccato per qualche somiglianza di troppo con Pitch Black (coincidenza?), per il resto questo Fantasmi da Marte è un film da vedere con il volume a manetta, quintali di pop corn, birra fresca e rutto libero.

Ciliegina sulla torta una colonna sonora (scritta come sempre dallo stesso Carpenter) semplicemente perfetta per il clima del film.

Fantasmi da marte è un film grezzo, sporco, povero, senza menate e con poche pretese ma semplicemente divertente. Il cinema di Carpenter ha preso una bella piega: gli ultimi tre film sono tra i più divertenti nel genere che ho visto negli ultimi anni.

Altro che Tim Burton, se c'è un regista che ama il cosiddetto cinema di serie B è proprio John Carpenter.

(2001)

…

Prendetele per quel che valgono: un tuffo nel passato per ricordare qualche visione memorabile (nel bene e nel male) o un semplice riempitivo per rimpolpare queste pagine nell'attesa del risveglio del padrone di casa.

Partiamo con un classicone (si fa per dire), direttamente dal 2001.

Fantasmi da Marte di John Carpenter

Quali sono le caratteristiche del pulp? Del pulp fantascientifico almeno?

Avventura, veri uomini, donnine, mostri, sangue, esplosioni, dialoghi da paura... Altra caratteristica fondamentale: nel pulp non si butta via niente.

Tre righe di doverosa premessa per parlare della visione di quel filmazzo di Fantasmi da Marte di John Carpenter, che mi pare tragga l'ispirazione dritta dritta dal mondo dei pulp e del cinema minore.

Tutti i classici cliché dei film di serie B, tutte le idee dei precedenti film di Carpenter vengono frullate insieme per un risultato perfettamente godibile. C'è l'alieno tipo La Cosa, l'assedio a la Distretto 13, l'eroe cinico e cattivo alla Jena Plinskeen, le sparatorie alla Vampires (beh… queste ci sono un po' ovunque).

Peccato per qualche somiglianza di troppo con Pitch Black (coincidenza?), per il resto questo Fantasmi da Marte è un film da vedere con il volume a manetta, quintali di pop corn, birra fresca e rutto libero.

Ciliegina sulla torta una colonna sonora (scritta come sempre dallo stesso Carpenter) semplicemente perfetta per il clima del film.

Fantasmi da marte è un film grezzo, sporco, povero, senza menate e con poche pretese ma semplicemente divertente. Il cinema di Carpenter ha preso una bella piega: gli ultimi tre film sono tra i più divertenti nel genere che ho visto negli ultimi anni.

Altro che Tim Burton, se c'è un regista che ama il cosiddetto cinema di serie B è proprio John Carpenter.

(2001)

…

22 luglio 2010

Shaun Rulez!

Era da tempo che mi ripromettevo di spendere due parole su Shaun of the dead. Questo post di Elvezio Sciallis su Malpertuis me ne ha dato l'occasione. Data la difficoltà che ho in questi giorni nell'accedere alle sue pagine, preferisco riportare qui quello che sarebbe stato un semplice commento sul suo blog.

Shaun of the dead (L'alba dei morti dementi in italia) è una commedia romantica con gli zombie. Il film, scritto, diretto e interpretato da Edgar Wright e Simon Pegg, è un esempio eccezionale di quel che qualche buona idea, una grande passione per il genere e una geniale incoscienza possono produrre.

Probabilmente l'aspetto più straordinario della pellicola sta nella scelta degli autori di non scendere ad alcun compromesso, sia nella rappresentazione delle situazioni comico/romantiche, che sfoderano tutti i cliché della più classica delle pellicole inglesi degli ultimi anni (penso alla massa più o meno informe dei titoli interpretati da Hugh Grant), sia nella messa in scena dell'assalto dei non-morti, che non ha assolutamente nulla di buffo (ok, non più buffo della media dei film di zombie), rimanendo anzi piuttosto fedele all'iconografia romeriana classica.

È dallo scontro di queste due archetipi narrativi apparentemente incompatibili che il film trae tutta la sua energia.

Altro aspetto di Shaun of the dead che non smette di meravigliarmi è quello di essere un film comico-con-i-mostri che non scade mai nei collaudati meccanismi della parodia o del grottesco. Non so voi, ma io non ricordo film comico-horrorifici che si salvino dalla facile scelta parodistica (da Frankenstein Junior, passando per L'armata delle tenebre, scendendo fino ai vari Scary Movie). Mantenere l'equilibrio e camminare sulla sottile linea che separa il ridicolo dal comico, il romantico dal patetico, l'orrore dal semplice spavento, è un altro dei grandissimi meriti della pellicola.

Questo è anche il fattore principale che me lo fa preferire a Hot Fuzz, l'opera successiva del duo Wright-Pegg.

Elvezio nella sua recensione si dilunga - e come daragli torto? -sulle specificità britanniche del film e sul confronto vincente rispetto a pellicole omologhe prodotte oltreoceano. C'è però un punto su cui non sono d'accordo. A un certo punto scrive:

" La natura di “perdente” di Shaun è così distante dalla nozione tipica americana o italiana da essere a tratti incomprensibile e aliena, un feroce tunnel nel quale nemmeno le più ardue prove del fato riescono a cambiare la natura di un individuo (è sufficiente guardare il finale del film…)."

Questa lettura del film mi lascia un po' perplesso. A parte la distinzione tra perdenti inglesi, americani o italiani che mi risulta incomprensibile, il punto è ancora un altro: Shaun NON è un perdente. Un perdente, per essere tale, dovrebbe riconoscere la propria situazione. Dovrebbe lottare, e caso mai fallire, per raggiungere il Successo.

A Shaun invece la sua vita va bene così. Se c'è una necessità di cambiamento è affrontata di mala voglia e solo per uniformare il proprio standard alle richieste del mondo esterno (la fidanzata, la mamma). Ci sarebbe semmai da chiedersi perché nella recensione si giudica perdente l'atteggiamento di Shaun, ma si uscirebbe forse fuori tema.

Se vogliamo proprio dare una lettura socio-politica al film (ma dobbiamo?), Shaun è l'archetipo del trentenne qualunque cresciuto nelle periferie dell'occidente post-industriale (che sia inglese è del tutto accessorio). È uno zombie sociale che messo in gara con altri zombie sfodera le sue doti umane solo per la breve durata del confronto, che poi è molto più semplice, confortevole e soddisfacente ritornare all'abulica prassi quotidiana fatta di amici e birra al pub piuttosto che cedere, capitolando, alle lusinghe di famiglia e lavoro.

Per me è cosa piuttosto rara rivedere un film a distanza ravvicinata, Shaun of the dead l'ho visto tre volte negli ultimi anni.

Dite che m'è piaciuto?

…

Shaun of the dead (L'alba dei morti dementi in italia) è una commedia romantica con gli zombie. Il film, scritto, diretto e interpretato da Edgar Wright e Simon Pegg, è un esempio eccezionale di quel che qualche buona idea, una grande passione per il genere e una geniale incoscienza possono produrre.

Probabilmente l'aspetto più straordinario della pellicola sta nella scelta degli autori di non scendere ad alcun compromesso, sia nella rappresentazione delle situazioni comico/romantiche, che sfoderano tutti i cliché della più classica delle pellicole inglesi degli ultimi anni (penso alla massa più o meno informe dei titoli interpretati da Hugh Grant), sia nella messa in scena dell'assalto dei non-morti, che non ha assolutamente nulla di buffo (ok, non più buffo della media dei film di zombie), rimanendo anzi piuttosto fedele all'iconografia romeriana classica.

È dallo scontro di queste due archetipi narrativi apparentemente incompatibili che il film trae tutta la sua energia.

Altro aspetto di Shaun of the dead che non smette di meravigliarmi è quello di essere un film comico-con-i-mostri che non scade mai nei collaudati meccanismi della parodia o del grottesco. Non so voi, ma io non ricordo film comico-horrorifici che si salvino dalla facile scelta parodistica (da Frankenstein Junior, passando per L'armata delle tenebre, scendendo fino ai vari Scary Movie). Mantenere l'equilibrio e camminare sulla sottile linea che separa il ridicolo dal comico, il romantico dal patetico, l'orrore dal semplice spavento, è un altro dei grandissimi meriti della pellicola.

Questo è anche il fattore principale che me lo fa preferire a Hot Fuzz, l'opera successiva del duo Wright-Pegg.

Elvezio nella sua recensione si dilunga - e come daragli torto? -sulle specificità britanniche del film e sul confronto vincente rispetto a pellicole omologhe prodotte oltreoceano. C'è però un punto su cui non sono d'accordo. A un certo punto scrive:

" La natura di “perdente” di Shaun è così distante dalla nozione tipica americana o italiana da essere a tratti incomprensibile e aliena, un feroce tunnel nel quale nemmeno le più ardue prove del fato riescono a cambiare la natura di un individuo (è sufficiente guardare il finale del film…)."

Questa lettura del film mi lascia un po' perplesso. A parte la distinzione tra perdenti inglesi, americani o italiani che mi risulta incomprensibile, il punto è ancora un altro: Shaun NON è un perdente. Un perdente, per essere tale, dovrebbe riconoscere la propria situazione. Dovrebbe lottare, e caso mai fallire, per raggiungere il Successo.

A Shaun invece la sua vita va bene così. Se c'è una necessità di cambiamento è affrontata di mala voglia e solo per uniformare il proprio standard alle richieste del mondo esterno (la fidanzata, la mamma). Ci sarebbe semmai da chiedersi perché nella recensione si giudica perdente l'atteggiamento di Shaun, ma si uscirebbe forse fuori tema.

Se vogliamo proprio dare una lettura socio-politica al film (ma dobbiamo?), Shaun è l'archetipo del trentenne qualunque cresciuto nelle periferie dell'occidente post-industriale (che sia inglese è del tutto accessorio). È uno zombie sociale che messo in gara con altri zombie sfodera le sue doti umane solo per la breve durata del confronto, che poi è molto più semplice, confortevole e soddisfacente ritornare all'abulica prassi quotidiana fatta di amici e birra al pub piuttosto che cedere, capitolando, alle lusinghe di famiglia e lavoro.

Per me è cosa piuttosto rara rivedere un film a distanza ravvicinata, Shaun of the dead l'ho visto tre volte negli ultimi anni.

Dite che m'è piaciuto?

…

21 luglio 2010

Emergenza felina

Nell'arco di qualche settimana, due mesi fa, le due giovani gatte che vivono con noi (giovani per non confonderle con Tre Calzini, la micia veterana che certe cose non può proprio farle) hanno partorito una decina di micini.

Degli otto cuccioli che sono sopravvissuti (Wally, la gatta numero uno, ha avuto un parto prematuro, e due piccoli non ce l'hanno fatta), sei sembrava avessero trovato tutti in breve tempo un nuovo compagno umano da adottare, mentre gli ultimi due erano ancora alla ricerca di una nuova casa.

Poi però chi mi aveva garantito l'accoglienza a un cucciolo s'è tirato indietro (bell'amico, eh!), lasciandoci quindi

tuttora con tre cuccioli in cerca di ospitalità.

Visto che tra le nostre conoscenze locali non siamo ancora riusciti a trovargli una sistemazione e che le ferie incombono, ho pensato bene di rivolgermi ai frequentatori del blog. Dopotutto qui dentro si parla un sacco di fantascienza ed è risaputo che la maggior parte dei frequentatori del genere ha una certa predisposizione alla convivenza felina.

Visto che tra le nostre conoscenze locali non siamo ancora riusciti a trovargli una sistemazione e che le ferie incombono, ho pensato bene di rivolgermi ai frequentatori del blog. Dopotutto qui dentro si parla un sacco di fantascienza ed è risaputo che la maggior parte dei frequentatori del genere ha una certa predisposizione alla convivenza felina.

Quindi fatevi avanti!

Potete venire a trovarci quando volete, in alternativa sono più che disposto a portarvi il micio che preferite fino a casa (perlomeno se abitate in Italia nei dintorni del 45° parallelo!).

I mici disponibili li vedete qui intorno.

Non sono meravigliosi?

(dimenticavo: per contattarmi in privato potete scrivermi all'indirizzo email: iguanajo (at) gmail.com)

…

Degli otto cuccioli che sono sopravvissuti (Wally, la gatta numero uno, ha avuto un parto prematuro, e due piccoli non ce l'hanno fatta), sei sembrava avessero trovato tutti in breve tempo un nuovo compagno umano da adottare, mentre gli ultimi due erano ancora alla ricerca di una nuova casa.

Poi però chi mi aveva garantito l'accoglienza a un cucciolo s'è tirato indietro (bell'amico, eh!), lasciandoci quindi

tuttora con tre cuccioli in cerca di ospitalità.

Visto che tra le nostre conoscenze locali non siamo ancora riusciti a trovargli una sistemazione e che le ferie incombono, ho pensato bene di rivolgermi ai frequentatori del blog. Dopotutto qui dentro si parla un sacco di fantascienza ed è risaputo che la maggior parte dei frequentatori del genere ha una certa predisposizione alla convivenza felina.

Visto che tra le nostre conoscenze locali non siamo ancora riusciti a trovargli una sistemazione e che le ferie incombono, ho pensato bene di rivolgermi ai frequentatori del blog. Dopotutto qui dentro si parla un sacco di fantascienza ed è risaputo che la maggior parte dei frequentatori del genere ha una certa predisposizione alla convivenza felina.Quindi fatevi avanti!

Potete venire a trovarci quando volete, in alternativa sono più che disposto a portarvi il micio che preferite fino a casa (perlomeno se abitate in Italia nei dintorni del 45° parallelo!).

I mici disponibili li vedete qui intorno.

Non sono meravigliosi?

(dimenticavo: per contattarmi in privato potete scrivermi all'indirizzo email: iguanajo (at) gmail.com)

…

16 luglio 2010

I migliori romanzi di fantascienza dal 1990 (fino a qualche anno fa)

Nei commenti del post precedente ci si chiedeva quali siano stati i romanzi più significativi tra quelli pubblicati nel genere fantascienza negli ultimi vent'anni.

Quella che segue è la mia personalissima top ten dei volumi editi dal 1990 in poi. Le regole sono semplici: dieci titoli, un titolo per autore, esclusivamente romanzi (e quindi niente antologie, racconti e/o romanzi brevi), solo fantascienza.

Ovviamente questa classifica risponde unicamente ai miei gusti, non ha alcuna pretesa di oggettività ed è valida qui e ora, che se me la chiedeste tra un mese sarebbe probabilmente diversa.

Stilando la classifica mi sono reso conto che per quanto io mi possa considerare un lettore forte, mi mancano un sacco di romanzi probabilmente fondamentali nella definizione della fantascienza attuale. Certo, posso sempre dare la colpa al fatto che in Italia sono dieci anni che in libreria non arriva (quasi) nulla di nuovo, e che leggere in originale mi è comunque più dispendioso (se non in termini economici, almeno dal punto di vista del tempo speso e dello sforzo fatto). Ma conta poco, i buchi rimarranno tali.

Quindi, se secondo voi nella lista che segue manca questo o quel titolo che avrebbe avuto tutti i numeri per entrare in classifica, segnalatemelo, che magari è la volta buona.

Ma bando agli indugi, ecco i titoli:

- Iain M. Banks, Use of Weapons (La guerra di Zakalwe), 1990