13 aprile 2011

Letture: La breve estate dell'anarchia / In Patagonia

Hans Magnus Enzensberger - La breve estate dell'anarchia

La politica e le bandiere, gli attentati e le riunioni, gli scioperi e le rivoluzioni. Il Socialismo, il Comunismo.

L'Anarchia.

C'è stato un tempo un cui il mondo stava per esplodere, un momento così ricco di potenzialità e sconvolgimenti che al confronto questi ultimi decenni sono paragonabili a un encefalogramma piatto (almeno per noi, europei. occidentali. bianchi e democratici), una manciata di anni in cui i poveracci di queste terre hanno alzato la testa e osato sperare in una vita migliore.

La disperazione e la speranza, il sogno e la violenza, la lotta, la resistenza, il compromesso, il tradimento e la sconfitta. Questa è stata l'anarchia spagnola, e Buenaventura Durruti, il simbolo perfetto di un movimento costretto alla resa dall'inconciliabilità tra principi ideali e pratica quotidiana, tra le istanze individuali e la loro dimensione sociale.

Il racconto della vita di Durruti narrato dalle voci dei suoi contemporanei è appassionante e tragico. L'uomo Buenaventura scompare, sovrastato com'è dal simbolo e dall'esempio. Puoi solo immaginarlo Durruti, che a raccontarla, una vita come la sua, è tanto immensa e incredibile che diventa per forza leggenda.

La scelta di Hans Magnus Enzensberger di raccontare Buenaventura Durruti con le testimonianze di chi quegli anni li ha vissuti, lasciando quindi filtrare pregiudizi, necessità politiche e innamoramenti, è forse l'unico modo obiettivo per affrontare una storia che di obiettivo non ha nulla, tanto è intrecciata alle passioni politiche e alle trame segrete, ai tradimenti e alle rivolte, tanto è lontana dalla Storia ufficiale delle cronache, dei governi e degli eserciti, intessuta com'è delle vite di quel tipo di persone che di solito la Storia dimentica e ignora.

La figura di Buenaventura Durruti che emerge dalle pagine de La breve estate dell'anarchia è quella di un eroe popolare. Un eroe cui nemmeno una morte inconcepibile, allo stesso tempo ridicola e così umana, ha ridimensionato gesta e figura.

Ed è incredibile la distanza che separa la nostra vita da quella dei protagonisti di quella porzione di storia. Non è passato nemmeno un secolo, ma la vicenda di Buenaventura Durruti vista da qui, ora, sembra quella di un personaggio fantastico e quella dell'anarchia un sogno sognato tanto tempo fa, nel cuore della notte, che al risveglio si fatica a ricordare, con un misto di rimpianto e nostalgia.

Bruce Chatwin - In Patagonia

Ma davvero a qualcuno è venuta voglia di partire per la Patagonia dopo aver letto questo libro? E se davvero è successo, mi spiegate in che modo Bruce Chatwin è riuscito ad affascinarvi con il suo racconto di quelle terre? Se c'è un posto dove NON vorrei andare dopo averne sentito parlare in termini tanto poco lusinghieri è proprio la Patagonia, Un luogo dove la gente sembra non perda occasione per litigare o sparlare del vicino, e quando non litiga sembra davvero triste e depressa, e dove nemmeno il panorama sembra essere un granché…

(A scanso di equivoci, io sono convinto che la Patagonia sia un luogo meraviglioso, solo che nulla delle sue meraviglie traspare da questo volume, salvo forse in una pagina o due.)

Erano anni che mi ripromettevo di leggere qualcosa di Chatwin. Per me il viaggio è sempre stata un'esperienza fondamentale e a guardarsi intorno pare proprio che Bruce Chatwin sia l'esempio perfetto del viaggiatore moderno: è stato ovunque, ha scritto una manciata di libri che godono di ottime recensioni e continuano ad essere letti e venduti a più di trent'anni dalla loro pubblicazione.

Eppure nulla della magia del viaggio sembra emergere dalle pagine dedicate alla Patagonia, nulla del fascino della strada, o della meraviglia dell'incontro con un'altra terra e altri popoli. Le cose migliori di In Patagonia sono i racconti delle persone (e dei personaggi) che dalla Patagonia son anche passati ma le cui vite superano abbondantemente i confini di quelle terre (Butch Cassidy su tutti, ma anche lo zio navigatore, o l'anarchico ungherese).

Quel che invece emerge prepotente dalle pagine di In Patagonia sono lo snobismo britannico del suo autore, l'accondiscendenza che riserva ai locali e il continuo sottolineare le differenze in termini di progresso e civiltà delle stirpi nordiche rispetto a quelle indie o latine.

Bruce Chatwin sembra essere immune a quel genere di umiltà che permette al viaggiatore di diventare parte del mondo che attraversa, ed è troppo pronto a giudicare per riuscire ad appassionare il lettore con il racconto del suo viaggio.

In Patagonia nel complesso si legge comunque volentieri, se non per il gusto del viaggio, almeno per la somma di aneddoti e curiosità che indubbiamente contiene. È semmai il personaggio Chatwin ad essere davvero deludente.

Tocca trovarsi nuovi miti…

…

05 aprile 2011

Realizza i tuoi desideri

Le banche sono il Male. Ma a volte riescono a sorprenderti.

Le banche sono il Male. Ma a volte riescono a sorprenderti.L'altra mattina sono passato dalla banca per un paio di faccende. Mentre attendevo paziente il mio turno sono rimasto folgorato dalla campagna pubblicitaria che incombeva tentatrice su noi clienti. Il prodotto promosso è Avvera, un prestito al consumo che offre al cliente condizioni vantaggiosissime e irrinunciabili.

Ovviamente.

Dopo qualche tentennamento (parlare di una banca? qui? mai!) ho deciso di condividere sul blog il rapimento provato di fronte all'improvvisa illuminazione che mi ha colto di fronte al manifesto di Avvera e rendere quindi i dovuti meriti all'ufficio marketing e all'agenzia responsabili della creazione dell'immagine dei poster e dei pieghevoli che accompagnano la campagna.

Sapete bene che non perdo occasione per dare addosso alle suddette categorie di onesti lavoratori. Stavolta è diverso, stavolta hanno conquistato il mio rispetto.

È quindi con gioia che condivido con voi l'improvviso anelito di trasparenza e onestà che accompagna la promozione del prestito Avvera offerto da Credem.

Cosa c'è di più chiaro, diretto e immediato - per quanto professionalmente sottile - del suggerire il paragone tra il prestito proposto dalla banca e quel chiodo arrugginito che inchioda la farfalla dei tuoi desideri alle manine dolci di un bambino?

Bravi.

Complimenti!

…

01 aprile 2011

Kill Me Please

Disordine e distruzione, cinismo e anarchia, violenza e risate.

Mah…

Kill Me Please è un film per cui mi mancano i necessari strumenti critici per poterne parlare compiutamente (O Elvezio, Where Art Thou?), ma voglio comunque buttar giù qualche nota, che se poi qualche visitatore lo avesse visto e volesse condividere la sua opinione, beh… sarebbe più che benvenuto.

Kill Me Please è un film curioso e sorprendente, un film in perenne bilico tra furbizia e arte, un film in cui le risate si alternano alle smorfie, in cui non si lesinano i colpi bassi (che poi così bassi non sono mai), in cui con la scusa del film scomodo per situazioni e argomenti si mettono in scena la solita (ma non meno efficace) galleria di personaggi strampalati, ma che ciò nonostante riesce anche a far dire cose interessanti ai suoi protagonisti.

Kill Me Please è un film ambientato in una clinica dove si pratica il suicidio assistito. Una clinica il cui primario, il Dr. Kruger, si dimostra subito personaggio tra i più umani del film: subissato com'è da richieste di suicidio, mantiene dritta e coerente la sua missione etica. Il Dr. Kruger parla di vita più che di morte e, tolto un momento di comprensibile esasperazione, il suo agire è specchio rigoroso di solidi principi. Anche quando le cose gli sfuggono di mano cerca in ogni modo di ripristinare un minimo di civiltà e decenza.

Il Dr. Kruger è insomma l'antitesi della raffigurazione corrente del medico dedito a pratiche eutanasiche, e il suo ruolo è il cardine su cui ruotano tutte le schizofreniche dinamiche del fim.

Kill Me Please è un film che si svolge al di fuori di un contesto riconoscibile. In un certo senso è un film che narra di un assedio, di un isola di quiete (la clinica) circondata dal nulla entropico (i boschi innevati e i loro misteriosi abitanti), in cui si rifugiano una serie di personaggi evidentemente disadattati e inabili al vivere comune. È un film disordinato, divertente e dislessico (quante volte muore l'autista? che razza di fucili usano da quelle parti? e vogliamo parlare del tiratore scelto?), un film la cui improvvisa virata da certe atmosfere autoriali verso l'esplosione di violenza gratuita e spettacolare della seconda metà della pellicola si giustifica per l'efficacia della messa in scena che mescola abilmente istanti di puro dramma ad altri di irrefrenabile divertimento. Un film capace di turbare più per quello che non dice, che per quello che mostra.

Il difetto principale di Kill Me Please, almeno dal mio parzialissimo punto di vista, è la scelta di proporlo al pubblico in bianco e nero. Bianco e nero scelto probabilmente per enfatizzare il taglio crudo e i contrasti della pellicola, ma che nel suo virare sui toni bluastri di una conversione mal riuscita mi ha lasciato un retrogusto di cinema amatoriale che no, non sono riuscito ad apprezzare. Difetti cromatici esclusi, bisogna però riconoscere che la fotografia, specie quella dei primi piani degli attori, è davvero efficace nel mostrare questi volti persi e confusi e tesi al decadimento finale.

Kill Me Please è un film che lascia molte questioni senza risposta, da quelle più profonde (il potenziale problematico dell'eutanasia è abilmente disinnescato con la scelta di un praticante assolutamente rigoroso e trasparente del mestiere di suicidatore) a quelle più terra terra (l'incendio? l'assalto?), che costringono lo spettatore interessato a portarsi il film a casa. La qual cosa non è poi 'sto gran difetto, in questi tempi anche troppo generosi di facili spiegoni e di dubbi rimossi, che guai a porsi troppe domande.

Abbiamo visto il film ieri sera, la visione deve quindi forse ancora sedimentare compiutamente. Ma dei quattro che eravamo, tutti siamo rimasti insieme colpiti e perplessi da quanto visto. Chiedendoci se lo spiazzamento cognitivo con cui si esce dal cinema sia da considerarsi tra i meriti del film o se non sia invece frutto della furbizia di Olias Barco, autore francese di questa sorprendente pellicola.

Come dicevo più sopra, ogni contributo che mi possa aiutare a decifrare la visione è più che benvenuto.

…

25 marzo 2011

Magic Kingdom

Come mai non ho mai sentito nominare Stanley Elkin? Uno scrittore che sforna un romanzo come Magic Kingdom non può essere uno sconosciuto qualsiasi. E dire che questo volume edito nella collana che minimum fax dedica al recupero dei classici non è nemmeno troppo vecchio. Risale al 1985. Eppure ci son voluti venticinque anni per tradurre questo libro in italiano. Misteri dell'editoria, applausi all'editore.

Magic Kingdom è la storia di sette bambini malati terminali che Eddy Bale, reduce dalla tragica perdita del figlio, decide di accompagnare, con una ben assortita cerchia di collaboratori, in una vacanza da sogno, l'unica e l'ultima a cui potranno mai partecipare, nel regno magico di Disneyworld.

Magic Kingdom racconta una vicenda che credevo fosse impossibile da affrontare, ma Stanley Elkin non distoglie nemmeno per un attimo lo sguardo, né per il pudore né per la pena, e ne esce trionfante e con lui i protagonisti della storia e il lettore con loro.

Prima di leggere questo romanzo ero convinto che raccontare di bambini malati in gita premio fosse quanto di più rischioso si potesse mai decidere di infilare in un romanzo. Con un argomento simile c'è tutto il potenziale per scivolare nella narrativa del dolore o nel melodramma o per rifugiarsi nel cinismo e nella retorica.

Stanley Elkin travolge invece il lettore con la pura e semplice verità del suo racconto.

Tutto Magic Kingdom è percorso da una voce sotterranea che lega i personaggi, i luoghi, le situazioni e che sussurra al lettore morte morte morte. Ma lungi dal rassegnarvisi, gli uomini e le donne e i bambini di questo romanzo cercano in ogni modo di venire a patti con la loro mortalità: gli adulti con il loro bagaglio di esperienze di sopravvivenza e con le loro piccole strategie di sopportazione e resistenza; i bambini, tutti condannati, dimenticando la loro condizione, fuggendo nei loro sogno condivisi, concentrando negli ultimi momenti rimasti intere esistenze che mai vivranno.

Stanley Elkin supporta i loro sforzi con una scrittura funambolica, sfrenata, meravigliosamente ricca di sottigliezze e sfumature. Una scrittura così viva da rendere possibile la convivenza nello spazio della stessa pagina, addirittura della stesse riga, di tragico e comico, sensuale e grottesco, orrore e meraviglia. Scrittura resa magnificamente da Federica Aceto in lingua italiana, con un lavoro di traduzione che non deve essere stato semplice. (Se volete farvi un'idea, qui trovate il pdf del primo capitolo).

Stanley Elkin mostra tutto: dalla masturbazione compulsiva dell'infermiera Mary, al profluvio di liquidi organici prodotto dalla piccola Rena, dai pensieri segreti di Pluto, alle pene d'amore del buon Colin per il suo omonimo compagno lontano. In questo mostrare senza pudore anche i momenti più intimi, restituisce dignità e individualità ai suoi personaggi (che siano bambini malati o accompagnatori disfunzionali), scardina la gabbia che li relegherebbe al ruolo di anonimi vettori di disagio sociale e rivela al lettore la loro umanità, che si riflette esattamente nei loro limiti.

In un romanzo in cui non c'è nessuna esaltazione del vitalismo cui tanta letteratura americana ci ha abituati, in cui nessuno nemmeno immagina ci si possa salvare la vita, decidere di ambientare la vicenda a Disneyworld non fa che acuire le dinamiche di relazione tra sani e malati, tra bambini e adulti, tra lavoratori e vacanzieri, in una serie di corto circuiti che rendono universale la malattia personale e inguaribile la follia collettiva (vedi il momento insieme ridicolo, tragico ed epifanico della sfilata a cui assistono i bambini verso la fine della storia).

Ma il regno magico di Stanley Elkin è ancora più ricco di quel che può apparire da queste note.

Vedi per esempio il ritratto dei mondi privati in cui i sette giovani protagonisti - otto, considerando il ricordo del figlio moribondo di Bale - sono forzatamente rinchiusi dalla loro malattia, descritti con una pacatezza che esalta la normalità delle loro esistenze. Normalità che sfocia in un irrefrenabile divertimento non appena le vite di questi piccoli malati si incrociano, con un umorismo che non nega la malattia né indulge nei comodi territori della satira, ma che grazie alla sua trasparenza al dolore riesce a coinvolgere il lettore molto più di un qualsiasi paternalistico approccio strappacore.

O vedi l'attenzione dedicata al rapporto tra Eddy Bale e la progressione della malattia del figlio; il delicato, commovente, spietato racconto della conclusione del suo matrimonio o quello della sua esposizione mediatica nel ruolo di promotore della macchina raccogli-soldi per curare il figlio prima, per la vacanza da sogno poi.

Insomma, si sarà capito, per me questo Magic Kingdom è stata una scoperta straordinaria.

Spero lo sia anche per voi.

(Un grazie a Chiara che mi ha consigliato il romanzo: è passato un po' di tempo, ma non l'ho dimenticato)

…

23 marzo 2011

Things to come

Prendo spunto dal'ultimo post del Ratto, che dice "lo scrivo qui, pubblicamente, così potrete insultarmi se non manterrò l'impegno preso.", per anticipare cosa arriverà prossimamente nel blog.

È un po' di tempo che non parlo di libri, e forse prendermi un impegno pubblico a farlo mi spingerà a muovere il culo e a buttar giù quelle note che mi girano per la testa dal termine delle varie letture.

Quindi, qui lo dico e lo confermo, a breve su queste pagine arriveranno acute osservazioni, pregnanti critiche e immortali annotazioni sui seguenti volumi:

Magic Kingdom, di Stanley Elkin

La breve estate dell'anarchia, di Hans Magnus Enzensberger

In Patagonia, di Bruce Chatwin

Tschai, di Jack Vance

Angeli spezzati, di Richard K. Morgan

Cantata Spaziale, di Raphael A. Lafferty

What I Didn't See, di Karen Joy Fowler

Il figlio del cimitero, di Neil Gaiman

Stay tuned!

…

22 marzo 2011

Faccia da Vet

Non so voi, ma da bambino ho passato un sacco di tempo a giocare con le figurine Panini. All'epoca mi chiedevo che effetto doveva fare finirci dentro, fotografato con la maglia della tua squadra insieme ai tuoi compagni.

Una mezza dozzina di lustri più tardi posso ben dire che anche se sulle figurine non ci sono mai finito, sono comunque orgoglioso della foto qui sopra: ehi! sembro un giocatore vero!

Ma non è solo l'autocompiacimento che mi fa postare 'sta fotazza, piuttosto il voler parlare ancora una volta della mia esperienza con i Veterans del Modena Rugby.

Quest'ultimo fine settimana è passato tutto all'insegna del rugby, di quello giocato, di quello guardato, soprattutto di quello vissuto.

Venerdì è arrivata a Modena la squadra spagnola dei Murcia XV Veteranos. Sono arrivati per una partita di rugby con i pari età (meglio: i fuori età) modenesi, ma come sempre accade quando si incontrano due gruppi di vecchi rugbisti, la partita è stata solo la ciliegina sulla torta di un evento che è iniziato con la cena - e il dopo cena - di venerdì sera, è proseguito sul campo nella giornata successiva ed è terminato solo al calar del sole.

Quel che rende memorabili questi incontri non sono il vino e la birra, non sono i cori, non sono i racconti e i ricordi, non sono nemmeno gli scontri e le mete. È piuttosto il senso di una comunità che nasce da un'esperienza sportiva e diventa di più e meglio delle singole persone che si scontrano su un campo con una palla ovale in mezzo. Nel rugby ci sono il rispetto e la competizione, c'è il gusto del gioco e quello per la buona compagnia.

Le stesse cose le ho ritrovate domenica, trascorsa da mattina a sera a veder giocare i bimbi a Reggio Emilia per il loro primo torneo della stagione. Se anche i risultati della squadra di Jacopo non sono stati memorabili, vedere giocare tutti 'sti piccoli rugbisti provenienti da ogni parte d'Italia è stato comunque uno spettacolo.

Tornando all'incontro di sabato, noi pensavamo di stenderli, 'sti spagnoli. Invece il Murcia si è dimostrato molto più tosto delle previsioni e la partita è finita con tre mete per parte. Dal mio punto di vista posso aggiungere che a parte qualche botta, sono felicemente sopravvissuto all'esperienza. Viste le mie doti tecnico-atletiche questo per me è già un ottimo risultato.

Qui ci sono le foto della partita.

…

21 marzo 2011

Nick ha aperto un blog

Nick è un appassionato frequentatore di queste pagine e ora - finalmente! - ha aperto un blog tutto suo.

Nick è un appassionato frequentatore di queste pagine e ora - finalmente! - ha aperto un blog tutto suo.Andatelo a trovare che merita una visita.

…

12 marzo 2011

Giochi futuri

Da qualche mese gioco a World of Warcraft, da qualche anno leggo fantascienza.

Questo forse spiega il mio interesse per quanto pubblicato da Charlie Stross sul suo blog.

Anche se dopotutto si tratta di retrofuturo (come altro definire un intervento sul futuro scritto nel passato) il suo tentativo di tracciare una mappa dei futuri scenari del gioco on-line mi pare degno d'interesse.

Ecco il link: Life's a game, and then you die

…

10 marzo 2011

Scintille e incomprensioni

Nell'ultima settimana si è discusso molto nei blog vicini di letteratura e politica, della legittimità di letture ideologiche di testi di genere, della priorità o meno, nella valutazione di un'opera, di un approccio etico/politico.

La discussione è partita dallo spazio commenti del post che Elvezio ha dedicato ad Harry Potter, è proseguita da Niccolò su Sei un'idiota ignorante per giungere infine sulla pagine di Strategie evolutive. Nello spazio commenti del post di Davide sono stato tirato in ballo da Marco per l'approccio pregiudiziale che avrei nelle mie recensioni nei confronti di romanzi che mal si coniugano con la mia particolare visione del mondo.

Non ho seguito come avrei voluto le varie discussioni. Da circa un anno è stato introdotto dall'azienda per cui lavoro un sistema di filtraggio dei contenuti web per cui faccio molta fatica ad accedere a determinati blog, a volte nel loro complesso (Sei un'idiota ignorante o il Grande Marziano, per esempio), a volte solo a singoli post (Malpertuis, Strategie evolutive ). Oltretutto queste ultime settimane sono state piuttosto impegnative anche al di fuori della rete. Il risultato è che sono fuori tempo rispetto alle discussioni di cui sopra, ma devo comunque una risposta alle sollecitazioni ricevute.

Ultima avvertenza: per comporre questo post ho trovato più comodo citare le parole di Marco, compresi alcuni estratti da un paio di mie vecchie cose portate come esempi significativi del mio modo di procedere: il primo era dedicato ad Arrivederci amore, ciao di Massimo Carlotto, il secondo a Sotto la pelle, di Michel Faber.

Picture by Iguana Jo.

Partiamo.

"Forse il mio mancato entusiasmo nei confronti del romanzo si può in effetti riassumere nel fatto che non riconosco il mondo che racconta l’autore come il mio mondo, che sento la mancanza di un riferimento altro rispetto all’immoralità di tutti i personaggi del romanzo."

Marco scrive: "Semplicemente trovo questo un approccio sbagliato, un giudicare le opere in base a quello che vorresti che fossero, e quindi rischiando di prestare meno attenzione a quello vogliono essere, e che intendono comunicare. Un autore non deve descrivere il tuo mondo, ma quello che interessa a lui raccontare."

No, aspetta. Non giudico i romanzi che leggo "in base a quello che vorrei che fossero", cerco piuttosto di capire se date certe premesse l'autore svolge la sua opera in modo coerente o se se invece svicola, per intortarmi magari con uno sviluppo che di quelle stesse premesse se ne frega.

O meglio. Proviamo a fare un passo indietro. Così forse usciamo dall'esempio specifico (ma ci torniamo, non vi preoccupate) per tornare al discorso generale che riguarda la valutazione etica/ideologica di quanto leggiamo.

Quando mi metto a pensare a quel che ho letto mi chiedo come prima cosa "perché?".

Perché il dato volume mi è piaciuto/non mi è piaciuto? È merito/demerito della scrittura? Del plot? Dei personaggi? Oppure è qualcosa che riguarda l'etica e la consapevolezza del contenuto?

Per rispondere a queste domande inizio a rimasticare il romanzo letto, faccio giocare le idee che ho colto dal testo con gli altri ingredienti che mi hanno colpito, metto a confronto la mia parzialissima visione del mondo con quella che traspare dalle parole dell'autore e cerco di prendere al volo - e quindi riportare sul blog - le scintille che si generano dall'incontro.

In altre parole, non si tratta di vedere quanto le idee che percepisco dal testo corrispondano alle mie, ma quanto queste siano integrate nella narrazione, quanto siano sottoposte a discussione, quanto siano coerenti con l'ambiente e i personaggi messi in scena dall'autore. Solo dopo, se è il caso o se colgo qualche aspetto interessante, mi metto a discutere l'ideologia che governa la narrazione.

Per tornare a Massimo Carlotto, quando scrivo: "Forse il mio mancato entusiasmo nei confronti del romanzo si può in effetti riassumere nel fatto che non riconosco il mondo che racconta l’autore come il mio mondo, che sento la mancanza di un riferimento altro rispetto all’immoralità di tutti i personaggi del romanzo." Lo faccio perché tutto nel romanzo urlava - fallendo - la perfetta sovrapponibilità della realtà romanzata con la mia di lettore.

Arrivederci amore, ciao a me è parso un romanzo a tesi, e come la maggior parte dei romanzi a tesi fallisce proprio nel volere estendere la visione parziale dell'autore fino a ricoprire tutta la realtà. Quel che mi premeva sottolineare è un problema che è insieme di umiltà e verità, ovvero il porsi l'autore al di là e al di sopra del lettore. (Lo stesso limite che ho ritrovato in Solaris, tanto per citare un altro romanzo che soffre degli stessi difetti e sul quale la mia opinione è in netta minoranza).

Marco: "Non riconosci come tuo il mondo di Arrivederci Amore Ciao mentre trovi realistico quello di Eureka Street?"

Vedi? È questo l'equivoco. Eureka Street non ha pretesa di verità. I personaggi che si muovono nella Belfast del romanzo sono tutti sopra le righe, hanno vite, reazioni e relazioni esagerate. Ciò che impedisce a Robert McLiam Wilson di deragliare completamente è l'aderenza di quei personaggi a un contesto reso invece con piglio quasi naturalistico. Belfast è lì, è vera, con tutta la sua storia drammatica, e non c'è un solo paragrafo dedicato alla realtà nord-irlandese che mi sia parso incoerente, irreale, sbagliato.

Marco: "Riguardo a Sotto la Pelle (così come a suo tempo Luce dall’Universo) ti fermi sugli elementi che non ti vanno a genio – i personaggi sono tutti cinici, perversi e sconfitti dalla vita, PER CUI l’autore sta cercando di èpater il borghese / Gli esseri umani sono senzienti, PER CUI il paragone con gli animali non regge – tutti gli altri livelli della satira, su televisione, sessualità, consumismo, (che secondo me contribuiscono a spostare il discorso dal piano del parallelismo diretto – con rapporto 1:1 a quello dell’esagerazione paradossale) magari li vedi anche ma non gli dai più peso, l’hai già bell’ e bollato come trattato vegetariano militante."

Ehm… in realtà seguo il percorso inverso.

Mi chiedo: perché non trovo credibile il parallelismo uomini/animali? Forse perché gli esseri umani che compaiono nel romanzo sono senzienti e il lettore empatizza con loro? O forse perché l'autore piega ogni aspetto del romanzo al fine di farmi cogliere questo parallelismo, collocando a fianco di ogni svolta del plot un sacco di punti esclamativi ed enormi cartelli indicatori?

Perché la data lettura non riesce ad appassionarmi/inquietarmi/affascinarmi ma invece mi irrita/annoia/disgusta? Forse per la caratterizzazione univoca di tutti i personaggi? Forse per le discrepanze nel plot? Forse perché sotto la narrazione si scorge il telaio e gli ingranaggi che l'autore ha utilizzato per sedurmi?

E no, non mi sento in colpa per non aver colto livelli ulteriori di lettura, o sottotesti per iniziati, o sfumature appena accennate (o esplicitamente raccontate, non è questo il punto). Tra l'altro se mi metto a discutere pubblicamente la mia esperienza di lettura è proprio perché do per scontato che altri lettori avranno colto dallo stesso testo cose diverse dalle mie. E cosa c'è di più interessante (e divertente!) del confronto tra percorsi diversi fatti sulle stesse pagine?

Marco: "Considerato che Faber vegetariano non è (la domanda naturalmente gli è stata fatta, dopo la pubblicazione del romanzo)- forse era più interessato a porre l’attenzione su certi eccessi dell’industria del carne

…snip…

…E visto che lui non lo intendeva come un trattato di vegeterarianesimo militante e molta gente non l’ha recepito come tale forse il fatto che non ci sia un equivalenza perfetta Isserley:Uomini=Uomini:Animali non è così significativo come è parso a te."

Per me, da lettore, le intenzioni dell'autore contano come il due di picche in una partita a scacchi. Dal momento che leggo un libro conta solo quel che riesce a comunicarmi con quel che ha scritto, che va al di là e oltre qualsiasi intenzione potesse aver avuto quando si è messo alla scrivania per iniziare il suo romanzo.

Una volta pubblicato quel testo non è più suo, ma del lettore, che ha tutti i diritti di farne quel che preferisce. Da parte mia l'unica regola che mi aspetto venga rispettata nella discussione di un testo è che le affermazioni che lo riguardano siano coerenti con quanto compare tra le pagine del testo stesso.

Per questo motivo non mi aspetto che chi passa dal mio blog possa condividere ogni affermazione fatta sul dato testo, mi aspetto però che la mia opinione venga rispettata o ridicolizzata non in base a presunti postulati iniziali ("l'autore intendeva dire che…"), ma solo sulla base della sua aderenza al testo in discussione.

…

08 marzo 2011

Un gelido inverno

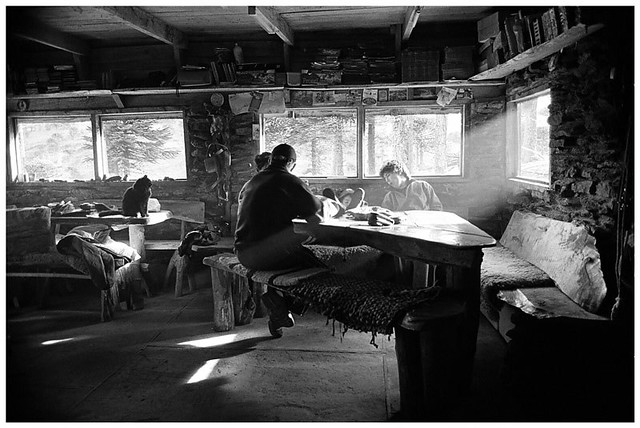

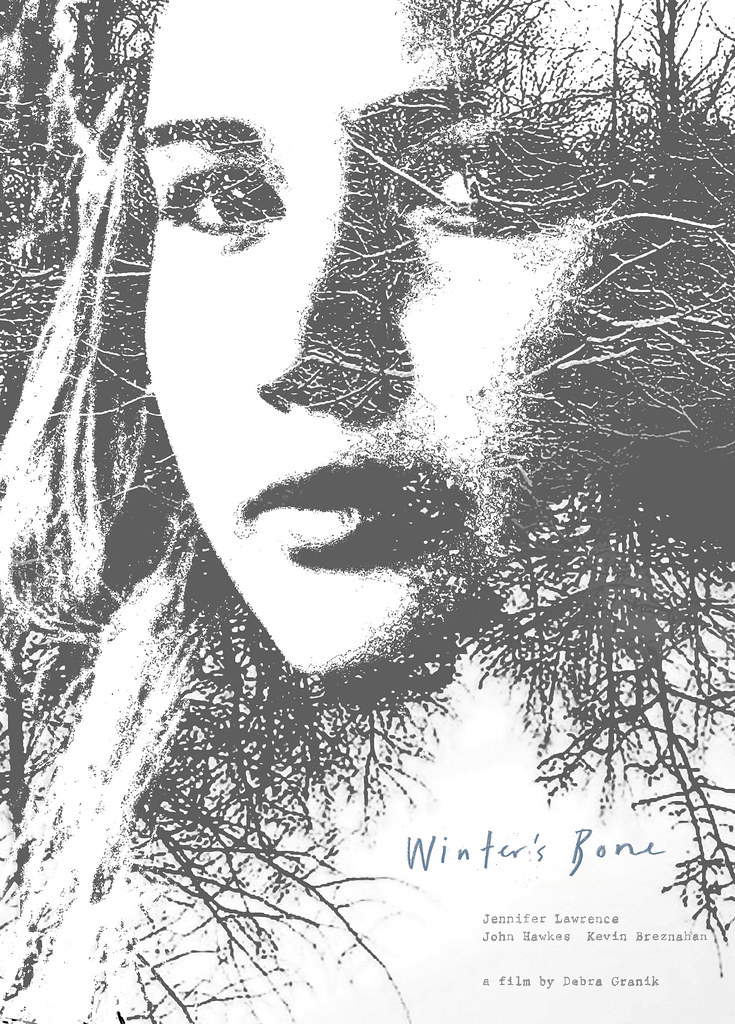

Ci sono film capaci da soli di riconciliarti con il cinema, la vita e tutto quanto. Forse perché gli ultimi film visti avevano un'apparenza eccessivamente patinata per colpire davvero, forse perché da troppo tempo vedo film in cui la realtà è sommersa dalla sua rappresentazione spettacolare, o forse, più semplicemente, perché mi sono ormai rassegnato alla funzione consolatoria della maggior parte del cinema popolare contemporaneo. Per tutti questi motivi vedere Winter's Bone (Un gelido inverno è il titolo con cui è stato malamente distribuito in Italia) mi ha fatto l'effetto di una salutare sferzata di vita, capace di colpire insieme occhi e stomaco, cuore e cervello.

Il film di Debra Granik non cerca compromessi o facili accomodamenti e conduce lo spettatore, senza cedere un passo a retorica e melodramma, nella vita di Ree Dolly, accompagnandola nella ricerca di un padre scomparso, con due fratelli e una madre a cui badare, nel deserto di relazioni che la circonda.

Occhi

Il Missouri fotografato da Michael McDonough riverbera la desolazione delle vite dei suoi abitanti. La miseria degli uomini fa da contraltare alla ricchezza documentaristica di dettagli, rovine e immondizia che riempiono i fotogrammi dedicati alla comunità rurale protagonista della vicenda, mentre quelli dedicati alla natura circostante spiccano per il rigore monocromatico dei toni e la rigidità di forme e movimenti. I colori sono gelidi: bianchi e azzurri e grigi, pronti a scaldarsi solo negli interni della famiglia di Ree, o durante il compleanno in Arkansas, a sottolineare i brevi momenti in cui il freddo delle relazioni si sbriciola nel calore di una vera casa.

E poi ci sono le facce. Miserabili. Perfette. Ognuna con tracciata sulla pelle la mappa delle privazioni di vite intere trascorse a sopravvivere al gelido inverno della loro stessa miseria.

Stomaco

Non c'è pudore nello sguardo di Debra Granik, ma c'è un'immensa compassione per tutte le donne che reggono le sorti del suo film. Donne che tagliano la legna e cucinano, donne che scuoiano cervi e sbudellano scoiattoli, donne che insegnano a sparare ai bambini e donne che picchiano altre donne, donne cani da guardia e donne malate, donne complici e donne ostinate. Gli uomini ci sono, la loro presenza è fondamentale: sono quelli che governano, sono la legge e l'ordine, il denaro e lo squallore. Concedono udienza, e qualche volta sono anche d'aiuto, per poi ammazzarsi di droga e violenza. Gli uomini passano e se ne vanno, sono le donne quelle che restano.

Cuore

Winter's Bone si regge tutto sugli sguardi e la testa dura di Jennifer Lawrence, che cede cuore e anima a Ree Dolly rendendola tanto vera, viva e disperatamente testarda da chiedersi se anche lei ha passato l'infanzia a caccia di scoiattoli, a combattere solo per farsi ascoltare, senza perdere per strada nemmeno un briciolo della tenerezza che il suo personaggio riserva a madre e fratelli.

A tener testa a Jennifer Lawrence c'è John Hawkes, l'attore che interpreta il ruolo di Teardrop, zio di Ree, che si dimostra abilissimo nel rendere insieme trasparente e tangibile l'evoluzione del suo personaggio. Teardrop è l'unico in tutta la vicenda ad accettare i rischi di un cambiamento, che si trasforma da topo di fogna, indistinguibile dalla massa dei suoi pari, in principe tossico e vendicatore, perfettamente conscio dell'inutilità di ogni azione, ma pronto ad esercitare comunque ogni oncia del suo potere di maschio.

Cervello

Abbiamo deciso di andare a vedere Winter's Bone dopo aver letto l'entusiastica recensione di Elvezio Sciallis. Ci siamo riusciti per un pelo, che il fine settimana appena trascorso è stato l'unico in cui il film veniva proiettato a Modena. Nel frattempo m'è capitato di leggere qualche commento nei blog qui vicino (quello di Giovanni De Matteo, per esempio, o quello di Anna Feruglio Dal Dan) tutti concordi nell'evidenziare l'eccezionalità di un film simile.

Io credo che Winter's Bone sia un film diverso dal solito per un particolare fondamentale: ci sono donne vere che fanno cose vere.

No. Winter's Bone non è un film femminista. Piuttosto Winter's Bone è un film che scopre - finalmente! - il ruolo femminile in un contesto da sempre dominato da figure maschili. Il contesto in questione non è né il western né il gotico (generi associati più volte al film della Granik, ma che si scorgono più nella resa dell'ambiente che non nello sviluppo della narrazione), quanto piuttosto il gangster movie più classico, virato questa volta nei già citati toni gelidi dell'inverno rurale.

In Winter's Bone ci sono i legami di sangue che si scontrano con l'economia illegale del clan, ci sono ruoli scolpiti nella roccia che solo la violenza è in grado di scalfire, ci sono spazi personali ridotti in funzione delle necessità del gruppo, ci sono rigorosi codici di appartenenza e punizioni esemplari se si sgarra. C'è la tribù indigena che protegge il confine dal nemico alle porte, c'è un senso di appartenenza irrinunciabile nonostante l'acuirsi dei contrasti personali.

In questo scenario Ree Dolly non è una rivoluzionaria, non rappresenta alcuna emancipazione, incarna semmai la forza disperata degli affetti che si scontra con l'insensibilità costruita su dollari e paura.

Non ci sono cattivi in questo film. Tutti i personaggi hanno ottime ragioni per fare quello che fanno.

C'è la miseria e la lotta per la sopravvivenza che uccide ogni sentimento e nessun futuro all'orizzonte. In effetti se l'esito della vicenda è un probabile punto di non ritorno per la vita di Teardrop, costituisce solo una parentesi nella vita di Ree, che non è difficile scorgere nei volti delle altre donne del film il suo stesso destino.

Speriamo che se la cavi.

…

01 marzo 2011

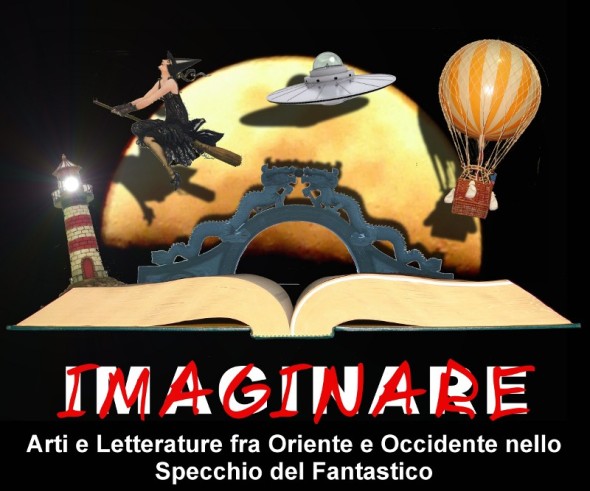

Imaginare

Tra lavoro, amici e famiglia, questi son giorni pieni di impegni e casini vari. La rete in generale e il blog in particolare sono i primi a rimetterci. Mi scuso quindi per i discorsi lasciati a mezzo e lo scarso aggiornamento dei contenuti del blog, arriveranno tempi migliori (…e in fretta, spero).

Tra lavoro, amici e famiglia, questi son giorni pieni di impegni e casini vari. La rete in generale e il blog in particolare sono i primi a rimetterci. Mi scuso quindi per i discorsi lasciati a mezzo e lo scarso aggiornamento dei contenuti del blog, arriveranno tempi migliori (…e in fretta, spero).Cinque minuti per segnalare la partenza di Imaginare li dovevo però trovare, che non capita spesso di imbattersi in simili iniziative.

Se siete a Torino nei prossimi giorni e amate la letteratura fantastica non potete perdervi questo ciclo di incontri.

Per saperne di più potete fare un salto su Strategie evolutive, che Davide Mana è uno degli organizzatori dell'evento e saprà illustrarvi da par suo i contenuti e le suggestioni che Imaginare metterà in circolo.

…

22 febbraio 2011

Fuori tempo massimo.

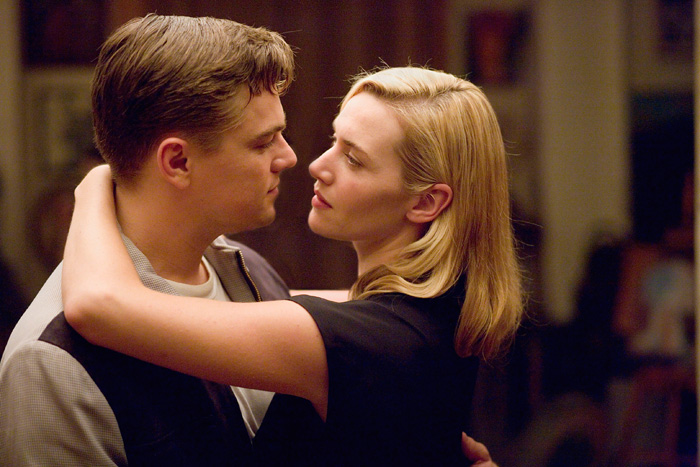

Revolutionary Road è il film che Sam Mendes ha tratto dall'omonimo romanzo di Richard Yates.

Il film è formalmente perfetto, non ha una sbavatura e rende in maniera magistrale il clima conformista e repressivo del più classico sobborgo americano anni '50.

Tutto in questo film è così perfetto che alla prima incrinatura sembra debba saltar tutto l'impianto. La pressione sale e sale e anche se non ci sono grossi dubbi sull'esito finale, si rimane avvinti alla pellicola fino al drammatico epilogo.

Revolutionary Road racconta il punto di non ritorno di una crisi: Frank e April Wheeler sono due coniugi che si ritrovano a fare i conti con lo scarto tra quel che credevano di essere e quel che invece sono.

Il film affronta tutte le tensioni generate da dinamiche politiche e sociali centrifughe e opposte: da una parte l'esaltazione del talento individuale, dall'altra la massificazione omologante della comunità che circonda i protagonisti. Al centro della storia c'è il confronto tra sogni e bisogni, tra il rischio del cambiamento e la comodità della routine, tra le opportunità del cambiamento e la noia della routine.

Mendes svolge molto bene il tema. In Revolutionary Road ci sono tutti gli ingredienti giusti al posto giusto, dalla fotografia patinata, alla ricostruzione storica (how! tutti quei cappelli!), dalle scenografie alla messa in scena fino ai vai comprimari: vedi l'agente immobiliare tutrice del buon nome del quartiere, ma con figlio dalla parola troppo libera (ehi! è pazzo! se lo può permettere!), vedi l'amante comoda o gli amici tristi. E soprattutto ci sono loro: Leonardo DiCaprio e Kate Winslet in forma smagliante, che fornisco un ottima prova attoriale e rendono vivi e disperati quanto basta i rispettivi personaggi.

Guardatelo questo film, secondo me merita proprio.

Poi, una volta visto, magari ritornate qua che a me son rimasti un paio di dubbi.

Fuori tempo massimo, scrivevo sopra.

Il dubbio per me è tutto in quelle tre parole.

Quando Richard Yates pubblica Revolutionary Road è il 1961 e in una storia come quella dei coniugi Wheeler si avverte tutta la capacità sovversiva di un romanzo in grado di cogliere un nodo nevralgico del vivere comune di quegli anni.

Per raggiungere lo stesso risultato un film girato oggi non può limitarsi a riproporre pedissequamente gli stessi temi e le stesse situazioni di allora.

È questa la differenza sostanziale tra i due progetti: il film di Mendes ha quel mezzo secolo di ritardo che disinnesca in toto il potenziale socio-politico del film e lo trasforma, da critica esplicita della società americana contemporanea, in un drammone storico.

Ma gli autori non sembrano rendersi conto del fuori sincrono e il film va dritto per la sua strada costringendo lo spettatore ad una sintesi tra due visioni parallele e difficilmente conciliabili. Da una lato c'è trasparente la necessità di attribuire responsabilità esterne alla crisi dell'individuo (società oppressiva, spinta omologante, lavoro massificato), dall'altro ci sono quelli che sono i momenti migliori della pellicola, ovvero gli scontri e i silenzi tra i due protagonisti, che riconducono la crisi a un contesto decisamente più intimo e personale.

Paradossalmente questa molteplicità di prospettive è il limite maggiore del film, che rimane ingabbiato tra una critica politica depotenziata, vuoi dalla distanza temporale, vuoi dall'estetica vincente del periodo (gli anni '50 di Mendes sono davvero belli da vedere!) e un racconto personale continuamente invaso dalla voce fuori campo del canto e controcanto morale dell'epoca.

Lo spettatore si adegua, e se certo soffre le tensioni e le frustrazioni dei personaggi, le trasferisce in un mondo altro dal suo, lasciandosi solo sfiorare dalle suggestioni e dai turbamenti che una Revolutionary Road meno pastellosa e più vicina sarebbe stata in grado di evocare.

…

17 febbraio 2011

La verità di Robert Reed

È da un po' di tempo che ho questa recensione in preparazione, ma non mi decidevo a concluderla. C'è qualcosa di sfuggevole in questo romanzo breve di Robert Reed. Un non so che di irritante che non riuscivo a inquadrare, la sensazione che non tutto tornasse e che nel fuoco del romanzo ci fosse molto più fumo di quanto non apparisse a prima vista.

La verità è un romanzo breve ottimamente congegnato in forma di psicodramma con due protagonisti archetipi: l'inquisitore e il prigioniero.

La storia è narrata dal punto di vista di Carmen, inquisitrice specializzata nel ricavare informazioni anche dai soggetti più riottosi, e si sviluppa nel progressivo disvelamento del ruolo e della personalità del prigioniero Ramiro, terrorista islamico transtemporale in missione per un non meglio precisato scopo.

Il confronto tra i due e le rivelazioni sullo stato e il destino del mondo fanno crescere costantemente la tensione narrativa fino al drammatico epilogo.

Le mie perplessità su La verità non riguardano lo sviluppo della trama, la costruzione dei personaggi o il complesso delle relazioni che legano protagonisti e comprimari. Riguardano piuttosto l'ambizione di Robert Reed di costruire un contesto politicamente rilevante e riconoscibile e le conclusioni a cui giunge.

Quando una storia ha per protagonista un terrorista islamico prigioniero del governo americano, quando compaiono scenari come la Baghdad di questi anni, o il Kashmir, o lo stesso carcere di massima sicurezza dove si svolge la maggior parte dell'azione (una specie di Guantanamo sotterranea); quando si parla di metodi per giungere alla verità, di interrogatori, di diritti dei prigionieri e doveri degli inquisitori, di menzogne a fin di bene o di scambi d'informazioni è inevitabile trovarsi a ragionare sui fatti e la cronaca di questi ultimi anni.

Se ammettiamo che lo specchio deformante della fantascienza debba aiutare a comprendere le dinamiche generali di una particolare situazione politico/sociale, allontanando il fuoco dell'osservatore dal particolare, favorendo quindi la costruzione di una teoria politica universale scevra da partigianerie locali, allora dobbiamo riconoscere che il particolare specchio adottato da Robert Reed è tanto deformato da non permettere alcuna identificazione tra realtà romanzata e vita vera, tranne che per gli aspetti più superficiali (toponomastica, linee di comando e modalità di comunicazione). Andare oltre, e riconoscere a La verità valenza di parabola politica e capacità di riproduzione del reale in un contesto fantascientifico, significa secondo me sbagliare il bersaglio favorendo una visione del mondo semplificata e fuorviante.

Qui di seguito provo ad annotare gli elementi del romanzo che mi hanno dato da pensare.

Se il nemico (il terrorista islamico Ramiro) ha caratteristiche che lo avvicinano più al mondo del divino che a quello degli uomini, ha ancora senso un confronto tra posizioni reciprocamente incomprensibili?

Ramiro nella sua cella risulta essere praticamente onnisciente e imperscrutabile, è insensibile sia all'approccio violento (tortura e/o minacce non ottengono nulla) che all'approccio umanitario (quando offre qualche informazione è per gentile concessione, mai dietro esplicita richiesta), si dimostra ineccepibile nella sua fibra morale e coerente, fino alla fine, nelle sue posizioni. Nel finale poi il suo comportamento è curiosamente simile a quello di Cristo in croce di fronte all'orrore della fine.

Ingannare un dio per estorcergli la verità e farlo con la massima naturalezza a me pare obiettivo quanto meno arrogante. Robert Reed evita il ridicolo grazie all'ottimo lavoro di costruzione della vicenda, ma quel che è valido narrativamente non è detto abbia lo stesso valore dal punto di vista politico.

Se non c'è nessuna spiegazione alle azioni del terrorismo e nemmeno il loro scopo è chiaro, che senso ha tirarlo in ballo?

Che Ramiro sia un terrorista islamico è dato per certo sin dalla sua prima comparsa. Ma nulla nel suo comportamento lo identificherebbe come tale qui-e-ora. Di più: l'autore si affanna in tutti i modi per rendere credibile la minaccia terrorista, ma per quanto il concetto venga ribadito è difficile diventi vero unicamente per la reiterata ripetizione dello stesso. Il terrorismo dovrebbe avere una sua agenda, ma questo aspetto pare essere totalmente al di là delle capacità immaginative di Reed.

C'è poi la solita questione dei buoni e dei cattivi. Non c'è dubbio, non c'è alternativa: noi siamo i buoni, loro sono i cattivi, e per quanto i nostri politici lavorino per mandare in vacca il pianeta, per quanto la situazione sia in costante peggioramento, non c'è alcun serio dubbio che Ramiro rappresenti il male e Carmen la paladina del bene. Costi quel che costi (in questo senso mi pare esemplare la gestione del personaggio della guardia carceraria, chi ha letto capirà), la giustizia trionferà.

Come se poi esistesse una versione univoca della realtà. Nel romanzo è dato quasi per scontato che l'opinione altrui, la vita altrui, ha un valore unicamente in funzione della capacità che ha di fornire informazioni utili a chi interroga. L'utilità è sempre direttamente proporzionale alla conferma del punto di vista del potere che dirige i nostri eroi.

Poi sì, certo, gli inquisitori che si vedono comparire nel corso del romanzo hanno i loro bei dubbi morali. Dubbi immediatamente accantonati (in un modo o nell'altro, si veda la fine di Collins, l'inquisitore che precede Carmen nel lavoro con il prigioniero), non appena si scorge una crepa nelle difese dell'avversario.

"La verità ti renderà libero. Ma solo quando avrà finito con te."

Sarebbe stato magnifico veder esemplificata in un racconto fantascientifico l'affermazione di David Foster Wallace. Purtroppo nel romanzo di Reed la verità è qualcosa cui non ci si avvicina mai, mascherata com'è dietro tutti i paraventi che l'autore schiera a proteggere un segreto che non c'è.

…

15 febbraio 2011

Lethem & Dick

In Crazy Friend sono raccolti saggi, racconti, ricordi che legano l'autore di Brooklyn alla fantascienza dickiana.

Per chi legge in formato elettronico c'è anche da segnalare che fino a domenica 20 marzo l'editore regala l'ebook del volume a chi acquisti qualche altro titolo dalla neonata libreria digitale di minimum fax.

Non sono mai stato un fan di Philip K. Dick (ne parlavo qui), però questa volta un po' mi dispiace, perché Jonathan Lethem è invece uno dei miei autori preferiti.

Probabilmente leggerò comunque il volume, ma non credo riuscirò mai ad apprezzarlo tanto quanto un vero credente del culto dickiano.

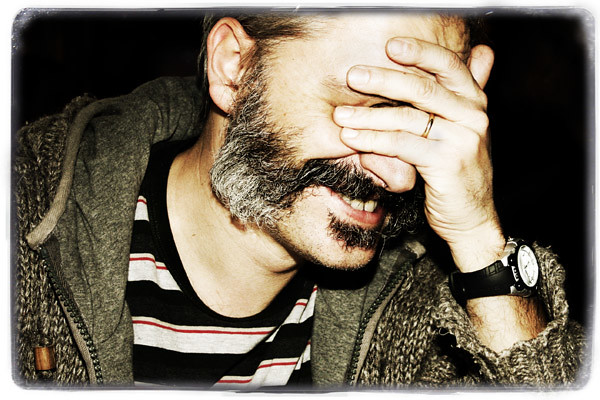

I due tizi nella foto non sono ovviamente né Lethem né tantomeno Dick, però mi piaceva pensare a cosa avrebbero potuto combinare insieme.

Sogni di meduse elettriche sui muri di Frisco?

…

14 febbraio 2011

Se non ora, quando?

Foto dal sito de La Gazzetta di Modena

Foto dal sito de La Gazzetta di ModenaIeri io e Annalisa abbiamo partecipato alla manifestazione "Se non ora, quando?" qui a Modena.

Queste sono alcune impressioni sull'evento.

- le ragioni della protesta sono note (se non lo fossero, dove vivete?).

- le ragioni dalla protesta sono condivisibili (in certi casi i "se" e i "ma" non servono a nulla, ecco perché c'eravamo).

- la ragione principale che mi ha spinto a partecipare alla manifestazione è la sempre maggiore insofferenza a chiacchiere, distinguo, menate. Tutte ragionevoli, certo. Qualcuna pure condivisibile. Ma se alla fine le chiacchiere diventano più importanti dei fatti e i distinguo più pesanti delle azioni, beh… secondo me c'è qualcosa che non va. E partecipare a una manifestazione - a questa manifestazione - per quanto sia gesto minimo e probabilmente inutile, diventa necessario per mettere qualche paletto tra ciò che è giusto e ciò che secondo me continua ad essere sbagliato.

- La piazza era piena. Ed era un bel vedere. Tante persone diverse. Tante persone normali. Senza bandiere, senza etichette, senza divisa. Insomma, non mi ci sentivo troppo a disagio.

- La piazza era piena. Ma era piena di vecchi. Io ho più di quarant'anni, l'età media dei partecipanti mi pare fosse ancor più elevata.

- La piazza era piena. Ma dopo aver sentito le stesse cose per la decima volta, ripetute con parole diverse a volte appassionanti, a volte noiose, a volte arrabbiate, sempre giuste e mai imbarazzanti, è salita la stanchezza. Le cose dette sono vere e sono giuste, ma le conosco già. Capisco la necessità di ribadirle, che forse c'era qualcuno che non le aveva mai sentite, che forse servono a sentirsi meno soli, che forse rinfocolano il sentimento di appartenenza e la partecipazione e la speranza, però…

- Alla fine è come andare a messa: parole per i credenti, il rito della comunione di idee, la liturgia della protesta.

- Siamo andati a berci una birra. A parlare della nostra testa dura, a sentirci comunque inadeguati a queste forme di opposizione. Alla fatica che si fa a capirle e a parteciparvi, che nonostante tutto - lo sappiamo! - sono importanti. Rendendoci conto che ogni alternativa alla manifestazione di piazza è probabilmente peggio del male che l'ha provocata e, molto probabilmente, illegale.

- Siamo tornati a casa e ci siamo visti Robin Hood insieme ai pargoli.

E voi? Come avete vissuto la giornata?

…

12 febbraio 2011

La ragazza continua a divertirsi

Anzi, proprio l'altro giorno quei bravi ragazzi di K-Rock hanno fatto passare un pezzo dal suo ultimo disco (io manco sapevo che la ragazza fosse ancora in giro, tanto per farvi capire quanto seguo la scena ultimamente), e beh… è stata una gran bella sorpresa.

Un bluesaccio abbastanza sporco e cattivo da farmi rizzare le orecchie, ma anche abbastanza dolce e sentito da alimentare la curiosità.

Insomma, mi son procurato il disco e mi fa piacere condividere con voi la sua musica (e poi dovevo pur inaugurare in qualche modo il nuovo corso grafico del blog!).

…

08 febbraio 2011

ITIS Galileo

Sappiamo bene come il mondo delle lettere schifi e ignori scienziati e affini.

Sappiamo bene quanto è difficile dare visibilità e risalto al metodo scientifico, all'indagine razionale, al dubbio e alla curiosità quali insostituibili motori di conoscenza.

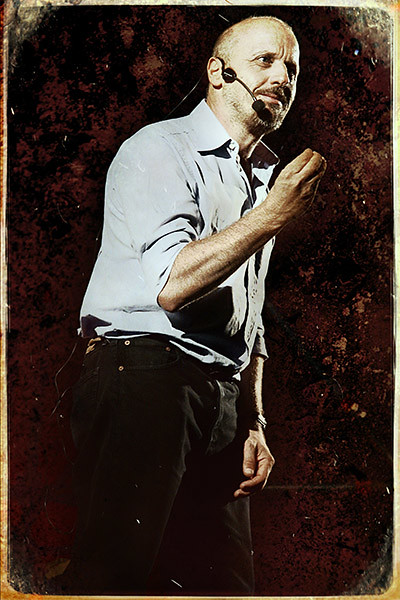

Per tutti questi motivi non posso non condividere con voi il piacere di quel paio d'ore trascorse sabato sera in un teatro gremito ad assistere al nuovo spettacolo di Marco Paolini dedicato alla vita e alle opere di Galileo Galilei.

Fa una certa impressione sentir parlare di fisica e astronomia, di scienza e conoscenza - e non in termini vaghi e deferenti, ma precisi e documentati - in un ambito, quello teatrale, cui sono solito associare contenuti molto diversi.

ITIS Galileo non è l'agiografia laica di un martire della scienza, non è un remake del processo brechtiano, non è la trasfigurazione al presente di un confronto ideologico, e non è neanche un viaggio nella memoria della scienza alla ricerca di una strada per il progresso, di un'etica della ricerca, o un interrogarsi sulla coscienza degli scienziati (oh sì, ci sono tutti questi aspetti, ma sono laterali rispetto al nucleo dello spettacolo).

ITIS Galileo è il racconto della vita di Galileo, incentrato sui limiti dell'uomo e sugli indubbi meriti dello scienziato, ma soprattutto sul suo porsi, quasi involontariamente, contro la visione del mondo imperante all'epoca, non per motivi ideali o ideologici, ma sostanzialmente per la curiosità e il soldo, per ambizione alla fama e necessità di conoscenza. E come al fondo di tutto non siano tanto la qualità delle motivazioni a fare la differenza, quanto piuttosto la curiosità indefessa e il lavoro quotidiano, che forniscono dati, alimentano la ricerca, producono i risultati. Galileo Galilei non è un teorico, è un pragmatico, non è un filosofo (anche se o vorrebbe tanto) ma uno scienziato, prima ancor che la scienza esista.

In un certo senso ITIS Galileo si situa all'estremità opposta del teatro di Marco Paolini rispetto ad Ausmerzen, la ricostruzione del programma eugenetico nazista presentato dall'attore in diretta televisiva un paio di settimane fa.

Il cuore pulsante di entrambi gli spettacoli sta nella lettura delle fonti, nella documentazione, nell'informazione puntuale e approfondita. Se da un parte Ausmerzen affronta l'indicibile senza tirarsi indietro e trascinando con se un mondo intero di terrore, sofferenza e raccapriccio, costringendo lo spettatore alla cognizione emotiva prima ancora che razionale dell'orrore nazista, ITIS Galileo poggia tutta la sua forza sul confronto intellettuale tra tradizione e ricerca, tra status quo e cambiamento, tra omologazione e curiosità, stemperando la quantità di dati e riferimenti con l'umanità dei protagonisti e qualche tocco farsesco ad alleggerire la messa in scena.

In una carrellata che parte da Aristotele e Tolomeo, fa tappa su Copernico, passa per Shakespeare e Tycho Brahe, giunge a Keplero, sfiorando la vita di tre papi, Paolini è abilissimo a rendere vivo il clima dell'epoca galileiana mantenendo al contempo la rappresentazione nell'ambito dello spettacolo teatrale senza sconfinare (quasi) mai nei troppo seri territori della lectio magistralis. Anche se a volte sceglie quella che a me pare la via più semplice, non rinunciando a quel paio di battute sugli scandali politici del momento, Paolini compensa questi sbandamenti con momenti di pura gioia, come la riproposizione in stile commedia dell'arte di un dialogo galileiano, o la citazione in lingua madre (la sua, di lingua madre) di altri brani dell'epoca.

Un paio d'anni fa, in coda al post dedicato a Miserabili. Io e Margaret Thatcher. scrivevo:

"Assistere a uno spettacolo di Marco Paolini è sempre un'esperienza esaltante, una sferzata di vita vera in questi tempi anche troppo artificiali, una passeggiata lungo i binari della memoria fatta con l'unico scopo di andare incontro al presente che incombe un po' più attrezzati. Una boccata di ossigeno per continuare a resistere."

Dopo ITIS Galilei non posso che confermare quanto scrivevo allora, sostituendo magari storia a memoria e chiudere queste note ringraziando Marco Paolini per aver per una volta unito scienza e lettere, e averle riportate al centro del palcoscenico.

Un dubbio però mi rimane, Che anche Marco Paolini frequenti World of Warcraft? Lo so, anche solo accennarvi sa di sacrilego, però vedere sul palco l'attore interpretare il Mazzoleni (l'artigiano che costruisce a Galileo il suo cannone occhiale) mi ha ricordato il mio troll all'opera con i suoi strumenti e le sue pelli. Chissà…

…

04 febbraio 2011

In edicola a febbraio

Su Urania esce la prima parte dell'antologico Storie del crepuscolo del mondo, raccolta di racconti scritti da grandi nomi della fantascienza internazionale per rendere omaggio alla Terra morente di Jack Vance. Qualche tempo fa Davide Mana ha parlato molto bene dell'edizione originale di questo volume sul suo blog. Non sono un fan di Vance, ma questo volume mi incuriosisce.

Su Urania Collezione viene proposta invece una nuova edizione di Pace eterna di Joe Haldeman. L'uscita di un romanzo del 1997 in una collana che è solita proporre romanzi e racconti decisamente più datati è decisamente curiosa. D'altra parte è apprezzabile che questo romanzo sia stato finalmente ritradotto, visto che la sua prima edizione italiana, in un'Urania di qualche anno fa, è passata alla storia come una delle peggiori traduzioni mai rifilate da un editore italiano al suo pubblico.

E infine, in un'Urania Millemondi dedicato in toto a Michael Swanwick, esce finalmente, dopo anni di attesa, The Iron Dragon’s Daugther, che viene proposto in accoppiata con The Dragon of Babel.

Il primo dei due romanzi, già edito in Italia come Cuore d'Acciaio è introvabile da tempo. Se ne attendeva la riproposta - più volte annunciata - già da un paio d'anni.

Io lessi a suo tempo, in un vecchio Isaac Asimov Science Fiction Magazine, Ferro freddo, cuore d’acciaio (Cold Iron) il romanzo breve di cui Cuore d'Acciaio è la versione più lunga, e ne rimasi entusiasta.

Il Millemondi si intitola I draghi del ferro e del fuoco.

Attenzione: i volumi qui sopra sono Urania ed escono in edicola. Con l'eccezione del Millemondi che dovrebbe sopravvivere per almeno un paio di mesi, tra 30 giorni non li trovate più,

…

02 febbraio 2011

The Green Hornet

O meglio.

Ripartiamo.

The Green Hornet è un film esplosivo. È divertente, scatenato, spettacolare.

C'è un supereroe cazzone, una spalla geniale, una bionda tutta testa e un cattivo cattivissimo e spassosissimo.

C'è il tocco di Michel Gondry e si vede, magari poco, ma si vede.

C'è tutto quel che serve per passare un paio d'ore scanzonate che, effettivamente, passano.

Ma allora perché non posso dire di essere soddisfatto della visione? E cazzo, accontentiamoci, no?

No.

Perché come sempre più spesso accade con 'sti blockbuster hollywoodiani, specie quando sono affidati a nomi di un certo peso (e quello di Gondry per me pesa moltissimo) promettono molto di più di quello che poi sono in grado di mantenere e quindi deludono molto più di quanto sarebbe lecito attendersi.

Perché quando chiami un regista come Michel Gondry - sì, proprio il Michel Gondry che ha girato The Eternal Sunshine of the Spotless Mind - ti aspetti un'attenzione alla narrazione superiore alla media, ti aspetti un tocco registico d'eccezione, ti aspetti effetti speciali come mai prima.

Guardate i suoi film precedenti. Anche senza considerare il capolavoro citato sopra, perfino nei lavori meno riusciti, addirittura nei suoi video musicali, c'era un qualcosa che te lo faceva riconoscere immediatamente.

Questo qualcosa era un approccio pseudo-artigianale alla gestione tecnico-visiva della messa in scena e un attenzione particolare a certi aspetti del racconto: protagonisti genericamente sfigati, con la maschera da pagliaccio triste sempre indosso, ma con una vitaità che non ti aspetteresti, alle prese con il tentativo di riscrivere la storia, la loro storia (o vittime del tentativo di riscriverla) e poi dolcezza e contenuta disperazione, una visione perennemente distorta, strabica, con un occhio puntato al passato e l'altro a scrutare il futuro.

Sono questi i temi e le sensazioni che Gondry è capace di evocare. Sono queste le caratteristiche che me lo hanno fatto apprezzare e che distinguono i suoi film dalla massa.

In The Green Hornet tutti gli aspetti fondanti la cinematografia di Gondry ci sono, certo, ma appaiono diluiti e sfruttati in modo accessorio e inutile, arrivando a definire personaggi e situazioni in modo contraddittorio.

Vedi per esempio quella che in potenza è il tema più dirompente del film, ovvero la caratterizzazione delle dinamiche della coppia di eroi protagonisti della vicenda: tanto Green Hornet è ignorante, infantile e inetto, quanto Kato è geniale, efficiente e letale.

Il primo è la facciata mediatica, superficiale e piaciona, il secondo l'aspetto razionale, umile e operaio. Il primo parla, il secondo fa. Con queste premesse la schizofrenia del rapporto tra i due è evidente, come anche il sottotesto socio-politico dei rapporti di classe, di razza, (e di sesso quando entra in gioco il personaggio di Cameron Diaz) che contraddistingue ogni aspetto della loro relazione. Su questi contrasti gioca - molto bene - tutta la prima parte del film, gettando le fondamenta di quello che avrebbe potuto rappresentare un'effettiva novità, almeno per questo genere di pellicola.

Poi qualcuno ai piani alti della produzione deve aver fatto la telefonata decisiva, e da metà film in avanti avviene quel che mai mi sarei aspettato (mai? vabbé…): tutti gli scogli potenzialmente sovversivi della pellicola vengono limati. Da lì in avanti si assiste impotenti alla progressiva normalizzazione di ogni asperità narrativa, fino al tripudio di quei sedili eiettabili (chi ha visto il film capirà) che sono la pietra tombale di ogni velleità il film potesse avere.

Più sopra dicevamo del tocco gondryano che è presente ed evidente solo in pochissime sezioni del film a rappresentare quasi una parentesi messa lì per accontentare i fan (e quei brevi intervalli sono effettivamente uno sfoggio di tecnica che non lascia indifferente), a meno di non considerare tale anche la scelta delle auto (tutte rigorosamente vintage) o la patina di tecnologia analogica che riveste la pellicola. Dettagli che per quanto apprezzabili non sono sufficienti a infondere al film quella personalità che lo farebbe spiccare dalla massa di prodotti analoghi.

In effetti in The Green Hornet più che la messa in scena si fanno apprezzare la performance di Christoph Waltz, che tratteggia da par suo un cattivo tanto improbabile quanto micidiale e alcune invenzioni che ripropongono, con la tecnologia odierna, quel genere di scene d'azione che mi son sembrate arrivare dritte dritte dagli spy movie anni '60. Ci sono poi diversi momenti divertenti, e la commedia tiene botta fino alla fine. In fondo, se il giudizio complessivo non è del tutto positivo, è solo perché mi attendevo qualcosa di più. Evidentemente sono le aspettative che mi fregano.

Ultima nota per la farsa del 3D (per non chiamarla vera e propria truffa), che in questo film sarà stato applicato a un 10% delle scene, e che obbliga lo spettatore alla visione oscurata (effetto occhiali da sole) di tutto il resto della pellicola. Come si fa a far capire a 'sti geni del marketing che è davvero molto probabile che mi rivedranno al cinema per ripetere un'esperienza simile?

…

27 gennaio 2011

Sogno d'androide

Spiace un po' per i lettori che non frequentano la fantascienza e che magari la guardano da fuori con curiosità e con un pochino d'imbarazzo, però The Android's Dream non è proprio cosa per loro. Perché è chiaro sin dal titolo che questo è un romanzo di fantascienza scritto per lettori di fantascienza da un autore che la fantascienza la conosce e la frequenta con gusto, passione e leggerezza.

Sia mai che al lettore qualsiasi possa piacere un libro simile!

Per capire di cosa si sta parlando forse una rapida scorsa al contenuto del volume può essere d'aiuto.

A causa della ben calcolata emissione di gas intestinali da parte di un funzionario governativo la Terra si trova a rischiare di venir spazzata via dal cosmo da una potenza aliena. Su questa folle premessa si innesta una lotta di potere tra ministeri rivali, la ricerca della pecora del titolo (colto il legame?), il ritorno in azione di un ex-fanciullo prodigio che sfodera tutte le sue qualità per salvare il mondo, le oscure trame di un genio del male alleato con un nobile clan alieno, il piano secolare di una chiesa il cui credo si basa sugli scritti di un vecchio scrittore di fantascienza.

In un romanzo in cui si seguono le agende di almeno quattro diverse controparti, in cui l'eroe si deve arrangiare con una pecora (!) al seguito, in perenne movimento tra le stanze del potere terrestre, centri commerciali e crociere spaziali (senza dimenticare gli strascichi della peggior campagna militare mai condotta dalla flotta terrestre) sarebbe davvero facile perdere la bussola e sfruttare il plot giusto per la satira e il divertimento che sembra in grado di offrire. Invece il romanzo John Scalzi è sorprendente per l'incredibile capacità del suo autore di sguazzare tra situazioni sempre più complesse senza lasciare alcun filo narrativo sospeso, riuscendo a tenere sempre alta la tensione (e il divertimento), condendo la trama di scene d'azione e dialoghi brillanti, senza insultare mai, in nessun momento, l'intelligenza del lettore. Straordinario.

Il nome di John Scalzi non mi era nuovo. L'ho visto citato in parecchi dei luoghi che frequento on-line, e forse è stato questo il motivo che mi ha convinto a leggere un suo romanzo. Se può essere utile ad inquadrarla meglio, a me pare che la fantascienza di John Scalzi si possa collocare a metà strada tra quella scritta da Joe Haldeman e Charlie Stross. In The Android's Dream si ritrova tutto il pragmatismo yankee del primo unito all'ebbrezza inventiva del secondo, con quella leggerezza mai superficiale che caratterizza la produzione di entrambi.

Era da un sacco di tempo che non leggevo fantascienza statunitense. Non poteva capitarmi in mano un romanzo migliore per riconciliarmi con la produzione a stelle e strisce.

(Qui potete leggere l'inizio del romanzo.)

…

25 gennaio 2011

In vino veritas?

Io sono stato molto bene, spero anche voi.

Peccato per le defezioni dell'ultimo minuto, ma oh… ci saranno altre occasioni.

salute!

…

18 gennaio 2011

Il mestiere di scrivere

Partendo dalla conferma delle potenzialità della letteratura di genere e dalla coerenza intrinseca che sempre dovrebbe caratterizzare la buona letteratura, a prescindere dall'utilizzo di particolari artifici narrativi (poco importa che se questi siano magia, (fanta)scienza o semplice mistero) (Indistinguibile dalla magia), si è arrivati a parlare di verità e verosimiglianza, e se sia l'esperienza personale la fonte primaria da cui attingere per la propria costruzione narrativa (senza barare mai).

A completare il quadro il post successivo sottolinea l'equilibrio che sempre dovrebbe esistere tra l'informazione e la tensione narrativa e le difficoltà insite nella gestione degli elementi informativi di una storia (equalizzazioni & aspettative).

Ma il bello deve ancora arrivare. Il post intitolato ricerca ricerca ricerca esemplifica in modo straordinario le possibilità e gli esiti di una storia in relazione alle ricerche fatte per formarsi un know-how minimo per la sua stesura. Ed è pure molto divertente!

Negli ultimi due post sull'argomento si passa invece a considerazioni più generali che riguardano il processo creativo, le decisioni e le conseguenze relative alla scelta di "cosa scrivere".

In Perché lo facciamo si cerca di capire cosa porta uno scrittore a percorrere la strada di in un genere piuttosto di un altro; nel post successivo (Cambiare il mondo) si risponde alla domanda fondamentale: perché scrivere?

Ma il senso di questo post non sta tanto nel fare un riassunto dell'encomiabile lavoro di Davide.

Il fatto è che da un paio di giorni non riesco ad accedere a Strategie Evolutive (maledetto firewall aziendale) e mi scappava di fare un'osservazione a quanto espresso in questa serie di post.

Io sono un lettore, e spesso mi chiedo cosa ci sia in quel che leggo che mi colpisce, cosa mi fa saltare dalla sedia o sorridere sotto i baffi quando sto lì con il mio bel libro in mano. La capacità di scrivere correttamente nella lingua che si è scelto di utilizzare è un prerequisito fondamentale. Immaginazione e creatività sono anch'essi aspetti importanti, così come il saper combinare insieme idee, personaggi e ambienti in una trama avvincente o quanto meno omogenea.

Ma secondo me c'è solo una caratteristica precisa che permette di chiudere il cerchio intorno al talento e sfornare con continuità racconti o romanzi capaci di colpire il lettore. Questa qualità è la consapevolezza di quel che si sta facendo.

Un autore è liberissimo di scrivere di qualunque cosa, perfino di centurioni e principesse egiziane, ma si deve ben rendere conto che la narrazione di una storia (di qualunque storia) veicola molto di più dell'insieme di accadimenti che si susseguono per tutta la durata del racconto. E che ogni parola potrà essere usata contro di lui.

Questo implica scelte e responsabilità, che sono poi ingredienti fondamentali in ogni genere di comunicazione.

Tutto questo per dire che io non credo ci si possa improvvisare scrittori, almeno non se si ha l'obiettivo di farsi leggere da un pubblico.

La scrittura necessita di disciplina, di applicazione, di esperienza.

Pensateci, voi che la fuori state scrivendo il vostro primo racconto.

…

14 gennaio 2011

Letture: Bob Shaw, Alberto Cola

Quando mi ritrovo per le mani queste vecchie storie di fantascienza sono un po' prevenuto. Da una parte c'è la voglia di colmare le mie enormi lacune che riguardano molta della fantascienza passata, dall'altra la consapevolezza che dai tempi in cui uscì il romanzo d'esordio di Bob Shaw la letteratura di genere è cambiata parecchio, ed è difficile, se non impossibile, leggere opere di 40/50/60 anni fa con gli stessi occhi del lettore di allora.

Però se la fantascienza è cambiata, diventando al contempo meno ingenua nel ritrarre situazioni e personaggi e meno popolare nella sua diffusione, lo si deve probabilmente anche a romanzi come Il cieco del non-spazio che, pur nella sua struttura estremamente convenzionale, offre qualche momento quantomeno sorprendente.

La storia narrata da Shaw è quanto di più classico ci si possa attendere: il protagonista è un agente segreto smascherato, accecato e imprigionato nel carcere peggiore di un pianeta a centinaia di anni luce dalla Terra. Sam Tallon, questo il suo nome, riuscirà nel corso del romanzo a fuggire dal carcere e dal pianeta, incontrerà più di una persona interessante e risolverà al contempo un enigma astronomico di portata cosmica.

Con un plot del genere c'è da augurarsi che l'autore sia in grado di infliare tra le righe qualche sorpresa o almeno qualche riflessione capace di stuzzicare il lettore. Bob Shaw non delude e tra improbabili carcerati, nepotismi governativi e agenzie di spionaggio che neanche 007, prima di arrivare al trionfante finale riesce a proporre un rapporto coatto dominatrice/schiavo video-alimentato, un sistema economico che mescola integralismo protestante e comunismo, barboni filosofi e ciechi ossessionati, oltre ad una serie di creazioni fantascientifiche che in all'epoca del romanzo dovevano apparire parecchio innovative.

Non male per un vecchio romanzo anni '60.

Alberto Cola - Lazarus

Conosco Alberto Cola da parecchio tempo, personalmente e letterariamente. Negli anni l'ho frequentato con soddisfazione, sia per la qualità della sua compagnia, sia per quella della sua produzione fantascientifica.

Per questo motivo avvicinandomi a Lazarus avevo molte più aspettative di quanto sia solito riservare ai prodotti fantascientifici nostrani. Dopotutto Alberto Cola è forse il migliore tra gli autori italiani (l'altro nome che mi viene in mente è quello di Dario Tonani) nel saper evocare una certa atmosfera, nel ricreare viva e reale l'ambientazione più immaginifica, nel rendere partecipe il lettore del mondo in cui si sta muovendo.

Probabilmente sono state proprio le aspettative elevate a lasciarmi alla fine di Lazarus con la sensazione di aver letto un'opera scritta più per rispondere alle presunte richieste di un premio letterario che per mettere su carta tutte le qualità di autore che Alberto Cola senza dubbio possiede.

In Lazarus non c'è niente fuori posto: l'ambientazione è curata e credibile, i personaggi sono immediatamente riconoscibili, il plot è sufficientemente complesso da non annoiare il lettore. Ci sono pure due piani narrativi sfasati temporalmente che corrono paralleli. È pur vero che il tutto scorre piuttosto superficialmente, che nella scrittura di Alberto Cola non si raggiungono mai particolari profondità di contenuti o idee, ma questa è una caratteristica dell'autore che avevo messo in conto.

Quello che non mi aspettavo è che l'insieme del romanzo scorresse così piatto, senza quel guizzo capace di meravigliare o emozionare il lettore (questo lettore almeno).

Non so se Lazarus stenti a decollare per la zavorra del confronto con troppi illustri predecessori o per la pochezza del contenuto fantascientifico, se è lo scarso appeal del protagonista (quando hai appena avuto modo di conoscere personaggi come Ashraf Bey fai fatica poi ad accontentarti), se è il Giappone che, per quanto credibile, sembra visto sempre da fuori, o se è il dubbio che un icona come Mishima potesse e dovesse essere sfruttato di più nell'economia del romanzo, fatto sta che arrivato a fine lettura l'entusiasmo iniziale s'è piuttosto affievolito.

Forse se avessi incontrato Lazarus vent'anni fa il mio giudizio complessivo sarebbe diverso, che nel frattempo l'asticella si è alzata di parecchio. O forse è il "pacchetto Premio Urania" che mi va di traverso. In effetti se questo romanzo ha vinto il concorso Mondadori deve avere tutti gli ingredienti giusti per piacere ai giudici e al pubblico che si immagina Urania abbia. Evidentemente questi ingredienti non sono gli stessi che trovo nei romanzi di fantascienza che preferisco. La qual cosa non significa che Lazarus sia un romanzo brutto, solo che non contiene il tipo di storia che preferisco leggere.

Oltretutto per trovare una fantascienza decisamente più affascinante non occorre mica andare tanto lontano. In appendice a Lazarus c'è un racconto intitolato La porta di nuvole che, a differenza del romanzo, ribolle di meraviglia e invenzioni, non lesina in complicazioni ed evita di ricalcare pedissequamente strade troppo frequentate.

Chi lo ha scritto? Alberto Cola.

…

11 gennaio 2011

Letture 2010: domande/risposte

Ecco le mie risposte:

Quanti libri hai letto nel 2010?

49

Quanti erano fiction e quanti no?

47 / 2

Quanti scrittori e quante scrittrici?

8 scrittrici, 35 scrittori, 6 erano antologie con autori di ambo i sessi.

Il miglior libro letto?

Contro il giorno. di Thomas Pynchon

E il più brutto?

A pari (de)merito:

Il quinto principio, di Vittorio Catani

Paris Trance, di Geoff Dyer

Il libro più vecchio che hai letto?

Nel senso di scritto prima?

La signora Dalloway, di Virginia Woolf

E il più recente?

Lunga vita e prosperità, di Chiara Reali

Quale il libro col titolo più lungo?

A pari merito:

Il prodigioso Maurice e i suoi geniali roditori , di Terry Pratchett

Il caso Wassermann e altri incidenti metafisici, di Roberto Casati

E quello col titolo più corto?

Alia

Quanti libri hai riletto?

Nessuno

E quali vorresti rileggere?

Contro il giorno. di Thomas Pynchon

I libri più letti dello stesso autore quest'anno?

Due titoli ciascuno per Jonathan Lethem, Stephen King e Jon Courtenay Grimwood.

Quanti libri scritti da autori italiani?

Undici libri, più due antologie che contenevano anche autori italiani.

E quanti dei libri letti sono stati presi in biblioteca?

Nessuno

Dei libri letti quanti erano book?

Un romanzo è stato scaricato dalla rete, ma per leggerlo l'ho stampato.

Vale lo stesso?

…

03 gennaio 2011

Come ho trascorso gli ultimi giorni del 2010…

I buoni propositi c'erano tutti, ma non era previsto che la vita vera si mettesse di traverso.

Il 28 dicembre, che sarebbe stato il giorno del compleanno di mio fratello, ho portato i pargoli a sciare. Per essere la prima volta che mettevano gli sci ai piedi non sono nemmeno andati male, se non che, all'ultima discesa, Francesco è caduto e si è fatto male ad una mano. Niente di grave all'apparenza, almeno fino a quando abbiamo scoperto che si è procurato una frattura scomposta del primo metacarpo.

Tra pronto soccorso e successiva operazione alla mano abbiamo trascorso un paio di giorni di quelli rilassanti nelle mani del servizio sanitario nazionale. (Che, almeno per quella che è stata la nostra esperienza, si è rivelato estremamente efficiente, disponibile e gentile. Magari un po' macchinoso e laconico, ma comunque soddisfacente).

Nel frattempo, sempre il 28 dicembre, è arrivata una telefonata da Bolzano. Mia nonna Laura si è spenta serenamente nel suo letto all'invidiabile età di cento anni. La cosa era nell'aria da qualche giorno, ma per quanto fosse attesa, la notizia non è stata certo piacevole.

Il funerale è stato fissato per il 31 dicembre, e questo ha sistemato anche l'ultimo giorno libero del 2010, almeno per quanto riguarda gli impegni familiari. Se non altro il viaggio a Bolzano è stata una bella occasione per rivedere tutti i parenti, per salutarsi e scambiarci gli auguri.

Visto quanto è successo potete ben immaginare come il blog sia diventato l'ultima delle mie preoccupazioni. Ma ora le cose si sono sistemate. Nei primi giorni di questo 2011 abbiamo finalmente messo mano a qualche lavoretto che aveva accumulato ritardi spaventosi (se c'è qualche sposo in ascolto: sì, gli album sono quasi pronti. Ancora qualche giorni e vi chiamiamo. Promesso!), e oggi, tre gennaio, non è poi troppo tardi per fare gli auguri di un felice 2011 a tutti i frequentatori di queste pagine e per tirare le somme dell'anno appena finto e vedere cosa ci aspetta per questo appena iniziato.

Se della vita vera non mi posso proprio lamentare, che ok, non sono tutte rose e fiori, e gli ultimi giorni lo stanno a dimostrare, ma in generale posso dire di essere moderatamente felice, il mio 2010 on-line è stato un pochino più turbolento.

Se da una parte ho visto un'impennata delle visite al blog, dall'altro ho praticamente smesso di postare foto su flickr. Se negli ultimi dodici mesi ho conosciuto delle gran belle persone, è anche vero che con qualcuna ho perso i contatti, mentre con altre sembrano essersi definitivamente rotti tutti i canali di comunicazione. Se per queste ultime ho la coscienza pulita e non ho (quasi) nulla da rimproverarmi, per le prime mi dispiace davvero di non essere riuscito a farmi sentire più spesso, ad alzare il telefono per un "come va" o a scrivere quelle due righe che sono poco, ma che servono comunque a mantenere viva la comunicazione. Posso dire che vi penso spesso, e che, chissà, magari quest'anno ci si sentirà di più. Speriamo!

(che poi mi fa sorridere leggere queste righe, io che ero famoso - famigerato? - per l'asocialità e il silenzio. Ma come mi sono ridotto?)

Negli ultimi anni ho sempre postato una lista delle migliori letture e - a volte - delle migliori visioni dell'anno. Questa volta, tra i ritardi di cui sopra, e il fatto che negli ultimi mesi ho purtroppo ridotto drasticamente il tempo dedicato alla lettura, non mi pare che elencare qualche titolo aiuti a ricostruire un anno di letture.

Ma se dovessi comunque stilare una sorta di top-five dei titoli da ricordare tra tutti quelli letti nel 2010 mi toccherebbe segnalare Contro il giorno di Thomas Pynchon, Effendi di Jon Courtenay Grimwood, Halting State di Charles Stross (che dopo l'immersione in Wow di questi ultimi tempi diventa ancora più memorabile), Cyberabad Days di Ian McDonald e Chronic City di Jonathan Lethem.

In effetti, pensando ai link qui sopra, tra i buoni propositi per questo 2011 c'è la voglia di scrivere delle recensioni più serie e approfondite. Non garantisco di farcela, ma quelle quattro righe che sono solito buttar giù mese dopo mese per annotare le varie letture fatte non mi bastano più. Vedremo se sarò in grado di farlo.

Per i prossimi mesi mi auguro di leggere di più, di vedere finalmente qualche film che è lì che aspetta da un sacco di tempo. Di continuare a giocare, che ho (ri)scopetto essere un'attività rilassante (il gioco on-line) e stimolante (il gioco di ruolo) ma comunque estremamente esigente per quanto riguarda il tempo da dedicargli.

Mi piacerebbe ovviamente riuscire a gestire al meglio il pochissimo tempo libero, che altrimenti i buoni propositi di cui sopra rimarranno solo belle speranze.